Super User

Весной 2013 года итальянец по имени Габриэль Галимберти, путешествующий по миру в поисках интересных сюжетов для своих фото, реализовал уникальный творческий проект. Он составлен из множества фотографий, героями которых стали дети в окружении их игрушек

Говоря о проекте, Габриэль признается, что не ждал от детей такого радушия: «Едва я переступал порог дома и просил показать игрушки, как передо мной выкладывались все сокровища — будь то мешок с любимцами или один-единственный плюшевый динозавр».

Maudy - Kalulushi, Zambia

Orly - Brownsville, Texas

Puput - Bali, Indonesia

Chiwa - Mchinji, Malawi

Alessia - Castiglion Fiorentino, Italy

Jeronimo, 4 – Colombia

Arafa & Aisha - Bububu, Zanzibar

Pavel - Kiev, Ukraine

Автор «Истории игрушек» замечает, что все детки с удовольствием играют, однако в бедных странах у многих из них есть только одна-две игрушки (а то и нет вовсе), но это не мешает им с радостью показывать их незнакомому человеку. С другой стороны, дети из семей с хорошим доходом более ревностно относятся к своим «сокровищам» и разрешают их запечатлеть далеко не сразу.

Allenah - El Nido, Philippines

Botlhe - Maun, Botswana

Shotaro, 5 - Tokyo, Japan

Shaira - Mumbai, India

Davide - La Valletta, Malta

Virginia - American Fork, Utah

Tangawizi - Keekorok, Kenya

Reanya - Sepang, Malaysia

Elene - Tblisi, Georgia

Lucas - Sydney, Australia

Stella - Montecchio, Italy

Taha - Beirut, Lebanon

Cun Zi Yi - Chongqing, China

Фотоистория Галимберти показывает, что в какой бы части света и в каких бы условиях ни жили ребята, все они хотят одного — играть!

Фото: Gabriele Galimberti

Почему игра важнее школы

Психолог Питер Грей приводит неопровержимые доказательства того, что играть в детстве гораздо важнее, чем ходить в школу

Я рос в пятидесятые. В те времена дети получали образование двух видов: во-первых, школьное, а во-вторых, как я говорю, охотничье-собирательское. Каждый день после школы мы выходили на улицу поиграть с соседскими детьми и возвращались обычно затемно. Мы играли все выходные и лето напролет. Мы успевали что-нибудь поисследовать, поскучать, самостоятельно найти себе занятие, попасть в истории и из них выпутаться, повитать в облаках, найти новые увлечения, а также прочитать комиксы и прочие книги, которые нам хотелось, а не только те, что нам задали.

Вот уже больше 50 лет взрослые шаг за шагом лишают детей возможности играть. В своей книге «Дети за игрой: американская история» Говард Чудакофф назвал первую половину XX века золотым веком детских игр: к 1900 году исчезла острая необходимость в детском труде, и у детей появилось много свободного времени. Но, начиная с 1960-х, взрослые принялись урезать эту свободу, постепенно увеличивая время, которое дети вынуждены проводить за школьными занятиями, и, что еще важнее, все меньше и меньше позволяя им играть самим по себе, даже когда они не в школе и не делают уроки. Место дворовых игр стали занимать спортивные занятия, место хобби — внешкольные кружки, которые ведут взрослые. Страх заставляет родителей все реже и реже выпускать детей на улицу одних.

По времени закат детских игр совпадает с началом роста числа детских психических расстройств. И это нельзя объяснить тем, что мы стали диагностировать больше заболеваний. Скажем, на протяжении всего этого времени американским школьникам регулярно раздают клинические опросники, выявляющие тревожные состояния и депрессию, и они не меняются. Из этих опросников следует, что доля детей, страдающих тем, что теперь называют тревожным расстройством и глубокой депрессией, сегодня в 5-8 раз выше, чем в 1950-е. За тот же период процент самоубийств среди молодых людей от 15 до 24 лет увеличился больше чем в два раза, а среди детей до 15 лет — учетверился. Нормативные опросники, которые студентам колледжей раздают с конца 1970-х, показывают, что молодежь становится все меньше склонна к эмпатии и все больше — к нарциссизму.

Дети всех млекопитающих играют. Почему? Зачем они тратят энергию, рискуют жизнью и здоровьем, вместо того чтобы набираться сил, спрятавшись в какой-нибудь норе? Впервые с эволюционной точки зрения на этот вопрос попытался ответить немецкий философ и натуралист Карл Гроос. В 1898 году в книге «Игра животных» он предположил, что игра возникла в результате естественного отбора — как способ научиться навыкам, необходимым для выживания и размножения.

Теория игры Грооса объясняет, почему молодые животные играют больше, чем взрослые (им еще надо многому научиться), и почему чем меньше выживание животного зависит от инстинктов и чем больше — от навыков, тем чаще оно играет. В значительной степени предсказать, во что животное будет играть в детстве, можно исходя из того, какие умения ему понадобятся для выживания и размножения: львята бегают друг за другом или крадутся за партнером, чтобы потом неожиданно на него наброситься, а жеребята зебры учатся убегать и обманывать ожидания противника.

Следующей книгой Грооса стала «Игра человека» (1901 год), в которой его гипотеза распространялась на людей. Люди играют больше всех остальных животных. Человеческие дети, в отличие от детенышей других видов, должны выучиться множеству вещей, связанных с культурой, в которой им предстоит жить. Поэтому, благодаря естественному отбору, дети играют не только в то, что нужно уметь вообще всем людям (скажем, ходить на двух ногах или бегать), но и навыкам, необходимым представителям именно их культуры (например, стрелять, пускать стрелы или пасти скот).

Основываясь на работах Грооса, я опросил десять антропологов, которые в общей сложности изучили семь различных охотничье-собирательских культур на трех континентах. Выяснилось, что у охотников и собирателей нет ничего похожего на школу — они считают, что дети учатся, наблюдая, исследуя и играя. Отвечая на мой вопрос «Сколько времени в изученном вами обществе дети проводят за игрой?», антропологи в один голос ответили: практически все время, когда не спят, начиная примерно с четырех лет (с этого возраста их считают достаточно ответственными, чтобы оставаться без взрослых) и заканчивая 15-19 годами (когда они по собственной воле начинают брать на себя какие-то взрослые обязанности).

Мальчики играют в выслеживание и охоту. Вместе с девочками они играют в поиск и выкапывание съедобных корешков, в лазанье по деревьям, приготовление еды, строительство хижин, долбленных каноэ и прочих вещей, значимых для их культур. Играя, они спорят и обсуждают проблемы — в том числе те, о которых услышали от взрослых. Они делают музыкальные инструменты и играют на них, танцуют традиционные танцы и поют традиционные песни — а иногда, отталкиваясь от традиции, придумывают что-то свое. Маленькие дети играют с опасными вещами, например с ножом или огнем, потому что «как же они иначе научатся ими пользоваться?». Все это и многое другое они делают не потому, что кто-то из взрослых их к этому подталкивает, им просто весело в это играть.

Параллельно я исследовал учеников очень необычной массачусетской школы, Школы Садбери Вэлли. Там ученики, которым может быть от четырех лет до девятнадцати, целыми днями делают все, что захотят — запрещено только нарушать некоторые школьные правила, не имеющие, впрочем, никакого отношения к образованию, задача этих правил — исключительно поддерживать мир и порядок.

Большинству людей это кажется безумием. Но школа существует уже 45 лет, и за это время выпустила несколько сот человек, у которых все в порядке. Выясняется, что в нашей культуре дети, предоставленные самим себе, стремятся научиться ровно тому, что имеет ценность в нашей культуре и дает им впоследствии возможность найти хорошую работу и получать от жизни удовольствие. Играя, ученики этой школы учатся читать, считать и пользоваться компьютерами — и делают это с той же страстью, с которой дети охотников и собирателей учатся охотиться и заниматься собирательством.

Школу Садбери Вэлли объединяет с группами охотников и собирателей (совершенно верная) установка на то, что образование должно находиться в зоне ответственности детей, а не взрослых. И там, и там взрослые являются заботливыми и знающими помощниками, а не судьями, как в обычных школах. Кроме того, они обеспечивают детям возрастное разнообразие, потому что игра в смешанной возрастной группе лучше способствует образованию, чем игра сверстников.

Уже больше двадцати лет люди, формирующие образовательную повестку на Западе, побуждают нас следовать примеру азиатских школ — в первую очередь японских, китайских и южнокорейских. Там дети больше времени уделяют учебе и в результате получают более высокие баллы на стандартизированных международных тестах. Но в самих этих странах все больше людей называют свою образовательную систему провальной. В статье, вышедшей не так давно в The Wall Street Journal, известный китайский педагог и методист Цзян Сюэцинь писал: «Недостатки системы, требующей зубрежки, хорошо известны: нехватка социальных и практических навыков, отсутствие самодисциплины и воображения, потеря любопытства и стремления к образованию... Мы поймем, что китайские школы меняются к лучшему, когда оценки начнут падать».

Несколько десятилетий американские дети разных возрастов — с детского сада и до конца школы — проходят так называемые «Тесты творческого мышления Торренса», комплексные измерения креативности. Проанализировав результаты этих исследований, психолог Кюнхи Ким пришел к выводу, что с 1984 до 2008 года средний результат теста для каждого класса упал на показатель, превышающий допустимое отклонение. Это значит, что больше 85% детей в 2008 году показали худший результат, чем среднестатистический ребенок в 1984-м. Другое исследование, которое психолог Марк Рунко провел со своими коллегами из Университета Джорджии, показало, что тесты Торренса предсказывают будущие достижения детей лучше, чем тест на IQ, успеваемость в старшей школе, оценки одноклассников и все прочие способы, известные на сегодняшний день.

Мы спрашивали выпускников Садбери Вэлли, во что они играли в школе и в каких областях работали после ее окончания. Во многих случаях ответы на эти вопросы оказались взаимосвязанными. Среди выпускников были профессиональные музыканты, которые в детстве много занимались музыкой, и программисты, которые большую часть времени играли в компьютеры. Одна женщина, капитан круизного лайнера, в школе все время проводила в воде — сначала с игрушечными лодочками, потом на настоящих лодках. А востребованный инженер и изобретатель, как выяснилось, все свое детство мастерил и разбирал разные предметы.

Игра является лучшим способом приобретения социальных навыков. Причина — в ее добровольности. Игроки всегда могут выйти из игры — и делают это, если им не нравится играть. Поэтому целью каждого, кто хочет продолжить игру, является удовлетворение не только своих, но и чужих потребностей и желаний. Чтобы получать от социальной игры удовольствие, человек должен быть настойчивым, но не слишком авторитарным. И надо сказать, это касается и социальной жизни в целом.

Понаблюдайте за любой группой играющих детей. Вы увидите, что они постоянно договариваются и ищут компромиссы. Дошкольники, играющие в «семью», большую часть времени решают, кто будет мамой, кто ребенком, кто что может взять и каким образом будет строиться драматургия. Или возьмите разновозрастную компанию, играющую во дворе в бейсбол. Правила устанавливают дети, а не внешняя власть — тренеры или арбитры. Игроки должны сами разбиться на команды, решить, что честно, а что нет, и взаимодействовать с командой противника. Всем важнее продолжить игру и получить от нее удовольствие, чем выиграть.

Я не хочу чрезмерно идеализировать детей. Среди них встречаются хулиганы. Но антропологи говорят о практически полном отсутствии хулиганства и доминирующего поведения среди охотников и собирателей. У них нет вождей, нет иерархии власти. Они вынуждены всем делиться и постоянно взаимодействовать друг с другом, потому что это необходимо для выживания.

Ученые, которые занимаются играми животных, утверждают, что одна из главных целей игры — научиться эмоционально и физически справляться с опасностями. Молодые млекопитающие во время игры снова и снова ставят себя в умеренно опасные и не слишком страшные ситуации. Детеныши одних видов неуклюже подпрыгивают, усложняя себе приземление, детеныши других бегают по краю обрыва, на опасной высоте перескакивают с ветки на ветку или борются друг с другом, по очереди оказываясь в уязвимой позиции.

Человеческие дети, предоставленные сами себе, делают то же самое. Они постепенно, шаг за шагом, подходят к самому сильному страху, который могут выдержать. Делать это ребенок может только сам, его ни в коем случае нельзя заставлять или подстрекать — вынуждать человека переживать страх, к которому он не готов, жестоко. Но именно так поступают учителя физкультуры, когда требуют, чтобы все дети в классе забирались по канату к потолку или прыгали через козла. При такой постановке задачи единственным результатом может быть паника или чувство стыда, которые лишь уменьшают способность справляться со страхом.

Кроме того, играя, дети испытывают злость. Вызвать ее может случайный или намеренный толчок, дразнилка или собственная неспособность настоять на своем. Но дети, которые хотят продолжить игру, знают, что злость можно контролировать, что ее нужно не выпускать наружу, а конструктивно использовать для защиты своих интересов. По некоторым свидетельствам, молодые животные других видов тоже учатся регулировать злость и агрессию с помощью социальной игры.

В школе взрослые несут за детей ответственность, принимают за них решения и разбираются с их проблемами. В игре дети делают это сами. Для ребенка игра — это опыт взрослости: так они учатся контролировать свое поведение и нести за себя ответственность. Лишая детей игр, мы формируем зависимых и виктимных людей, живущих с ощущением, что кто-то облеченный властью должен говорить им, что делать.

В одном из экспериментов крысятам и детенышам обезьян позволяли участвовать в любых социальных взаимодействиях, кроме игр. В результате они превращались в эмоционально искалеченных взрослых. Оказавшись в не очень опасной, но незнакомой среде, они в ужасе замирали, не в силах преодолеть страх, чтобы осмотреться. Столкнувшись с незнакомым животным своего вида, они либо сжимались от страха, либо нападали, либо делали и то, и другое — даже если в этом не было никакого практического смысла.

В отличие от подопытных обезьян и крыс, современные дети пока что играют друг с другом, но уже меньше, чем люди, которые росли 60 лет назад, и несопоставимо меньше, чем дети в обществах охотников и собирателей. Думаю, мы уже можем видеть результаты. И они говорят о том, что этот эксперимент пора прекратить.

Перевод Ирины Калитеевской

Бизнес маникюр – модные решения

Даже в офисе со строгим дресс-кодом вы можете воплотить в жизнь тренды этого лета, не опасаясь получить выговор. Предлагаем несколько вариантов, которые будут уместны на работе

Для начала можете взять пример со звезд: на вручении премии «Оскар» основными трендами стали классический красный цвет лака и покрытие телесного цвета. И тот, и другой варианты отлично смотрятся на коротких ногтях и подходят для любой деловой встречи.

Разнообразить классический маникюр можно, выделив безымянный палец с помощью золотистого покрытия или глиттера подходящего оттенка. Это выглядит и строго, и нескучно одновременно.

Один из основных нейл-трендов лета: покрытие в пастельных тонах. Бледно-розовое, персиковое, салатовое или нежно-голубое покрытие создаст вам летнее настроение без вреда для делового стиля. Маникюр в пастельных тонах подойдет как для длинных, так и для коротких ногтей. Для разнообразия можно сделать лунный маникюр или, если на вашей работе все не слишком строго, сделать дизайн с рисунками и стразами.

Лунный маникюр, не только в пастельных тонах, в принципе никогда не помешает вашей карьере. Лунку у основания ногтя можно покрыть контрастным оттенком или же прозрачным лаком.

Актуальные «голые» ногти также будут уместны для офисного маникюра. Выбирайте традиционные цвета лаков, например, красный, черный или белый. Однотонный маникюр в таком стиле не будет выглядеть вызывающе, ведь геометричные рисунки настраивают на рабочий лад.

Для делового образа всегда подходит френч. Можно сделать его интереснее с помощью матовых лаков, например. В одном дизайне сочетайте матовый лак для основы и глянцевый оттенок в тон для покрытия верхней части.

Деловой маникюр 2016: основные правила

- Далеко не все нейл-тренды уместны в офисе, особенно это касается длинных ногтей нетрадиционной формы и крупных объемных украшений, которые сегодня часто используются в дизайне.

- Выбирайте нейтральные классические цвета. С ними даже интересный дизайн будет смотреться достаточно строго.

- Аккуратность — один из самых важных принципов делового стиля, так что не забывайте обновлять маникюр вовремя. Если нет времени, лучше сделать прозрачное покрытие, чем ходить со сколами.

- Забавные рисунки приберегите для отпуска: они сразу подарят вам настроение отдыха и помогут переключиться на новую волну!

Идеи для офисного маникюра

Мама как эмоциональный контейнер

Одна из главных задач мамы — это помочь ребёнку справиться с его эмоциями. Научить обращаться с ними, забрать лишнее, принять, помочь переварить то, что он переварить может. Людмила Петрановская называет это «контейнированием». То есть мама должна стать некоей ёмкостью, которая сможет детские эмоции принимать, складывать, перерабатывать. А эмоции у ребёнка возникают постоянно, управлять ими ему очень сложно, в непереработанном виде жить они откровенно мешают.

Но именно эта функция часто мамами не признается, не выполняется, игнорируется, считается лишней. К сожалению, далеко не всегда детские эмоции мамой расцениваются как приятные, приемлемые и важные. И не всегда мама считает, что должна как-то помочь, и конечно, часто считает это мелочью.

Я столько раз слышала от мам, пап, бабушек и дедушек такие вещи как:

- Чего ты рыдаешь! Тоже мне проблема!

- Долго ты мамке под юбку прятаться будешь?

- Настоящие мужики не плачут!

- Чего его успокаивать, это просто манипуляции!

- Вытри свои сопли, ты же взрослый уже!

- А мы тебе говорили, не лезь!

- Иди ной в другое место!

Я и за собой иногда ловлю нечто подобное, мол, сам воду разлил, сам же и поскользнулся. И сразу говорю себе «стоп».

Моя функция какова? Помочь ребенку справиться с эмоциями. Точка. Я — контейнер! Я не оцениваю, я просто принимаю. Это важно и для ребенка, и для меня.

Зачем нужен контейнер?

Чтобы ребёнку развиваться гармонично, его необходимо своевременно освобождать от груза эмоций, так будет легче двигаться вперёд. Иначе эмоции как балласт, будут мешать ему двигаться дальше. Чтобы у ребенка не было ощущения, что этого он чувствовать не должен, в этом месте чувства должны быть только такими, а вот это вообще под запретом. Чтобы не тратить силы на то, чтобы делать вид, что ты не чувствуешь то, что чувствуешь, или чувствуешь то, чего на самом деле не чувствуешь. Чтобы быть искренним с самим собой и понимать себя.

Эмоции – это некий побочный продукт жизнедеятельности, их стоит проживать и отпускать, а не копить внутри себя. Иначе минутные раздражительности станут постоянным агрессивным фоном. Чтобы вспышки грусти не превращались в постоянную депрессию.

Что будет если очень долго не ходить в туалет по этическим соображениям? Примерно то же самое будет с человеком, который не может выпустить «переваренные» эмоции из собственного сердца. И база взаимоотношений ребенка с эмоциями закладывается в детские годы.

Если же эмоции делить на плохие и хорошие, не помогать ребенку с ними справиться, не забирать все накопленное, а иногда ещё и складывать в ребенка свои взрослые переживания — что мы получим в итоге?

Если растёт мальчик, то в этих условиях он становится неспособным давать эмоциональную защиту жене. Он будет бояться её эмоций в любом виде, не сможет слушать её переживания, впадая в агрессию или депрессию. Особенно, если сыну приходилось выслушивать эмоции собственной матери (что для ребёнка любого пола невыносимо). Сложно будет ему переживать и эмоциональные проявления собственных детей. Это причиняет просто нестерпимую боль, и источник этой боли хочется заткнуть любой ценой. А о том, что ты этого человека любишь, уже не вспомнить. На это потом многие женщины жалуются — муж черствый и не выносит слез, плохого настроения, не поддерживает.

Если растёт девочка, то мы можем получить в итоге хорошую и правильную женщину, позитивную, продуктивную — на внешнем уровне. Но внутри это будет законченный невротик, который в любом случае остаётся недоволен собой. Сделала то, что просили, но не хотела — чувство опустошенности и депрессия. Отказала — чувство вины. Нет ситуаций, когда она сама собой довольна. С эмоциями своими ей пойти некуда, она их мало понимает, а значит, и объяснить не может так, чтобы никого не ранить. Из неё это выходит только в форме крика, истерики на ровном месте или остаётся внутри — болезнями. Так как она сама не позволяет себе этого всего чувствовать, то и муж ей достанется такой, который женские эмоции терпеть не может. И детям её тоже не позавидуешь — как бы ни любила, стать для них контейнером она не сможет. И все продолжится.

Как выглядит это самое контейнирование?

Для примера простая ситуация. Ребёнок залез на дерево, упал и ударился. Может быть, нет даже ссадин, но ему больно. Он зовёт маму.

Мама, внутри которой есть место для принятия эмоций ребёнка сразу возьмёт его на руки, обнимет, пожалеет, приголубит, подует на место ушиба. Пара минут — ребёнок как новенький бежит по делам. Боль уходит быстро, малыш так же быстро насыщается и успокаивается.

Мама, которая уже полна разными эмоциями — своими и чужими — и не может с ними справиться, сперва отругает, накричит, вставит что-то про «я же говорила — не лезь!». Сама не зная почему. На автомате. После, может быть, пожалеет (хоть и недолго), а может быть, ограничится фразами: «да ничего страшного, не так уж и больно, до свадьбы заживёт». В этом случае ребёнок плачет дольше, громче, чем маму ещё больше раздражает. Или переходит на фоновое нытье. Легче никому не становится.

Разница между первой и второй мамой не только в реакциях, но и в чувствах, ими испытываемых. Одна внутри полна и спокойна, поэтому может приручить маленький ветерок событий своим штилем. Другая — изначально напряжена, раздражена и взбудоражена. Поэтому любое внешнее колебание выводит её из себя достаточно сильно, вызывает бурю внутри. Её можно понять — ей и правда тяжело. Она переполнена, не может она быть контейнером.

Почему у нас не получается принимать эмоции детей?

1. Мы сами перегружены эмоциями и не умеем с ними справляться. Неплохо было бы ввести в школе предмет — «наши эмоции и что с ними делать». Неплохо было бы в детстве давать инструменты самопомощи. А ещё лучше было бы начать помогать самим себе. Учиться, практиковаться.

2. В детские годы у нас не было такого контейнера. Да, ещё раз вспомним, какими вырастают девочки и мальчики без таких контейнеров для эмоций — узнаем в этом себя и супруга. И понимаем, какой фронт работ нам предстоит.

3. Нам некуда все это деть — переварить не можем, наши эмоции тоже никому не нужны. В наших семьях нет выстроенных гармонично дымоходов, когда младшие отдают эмоции старшим, а старшие переваривают и отдают дальше. Ни в нашем детском опыте такого нет, ни с мужем такое не случается (еще раз вспомним, какими вырастают мальчики, эмоции которых никто не забирал). Наставников у нас тоже нет. Культуры обращения с эмоциями тоже. Что остаётся? Жить как умеем, терпеть сквозь зубы.

4. Мы собираем негативные эмоции тут и там. Как специально. Странное дело, имея внутри огромную кучу всего тяжелого, мы зачем-то ещё ходим и собираем отовсюду негатив. Смотрим телевизор, читаем газеты, ввязываемся в споры. Получаем новую порцию негативных эмоций, которую опять же не способны переварить. Еще больше перегружаемся.

Это исходные данные, которые есть почти у каждой из нас, мало кому повезло иметь мудрых родителей, которые умеют обращаться с эмоциями.

Как же стать тем самым контейнером?

1. Разобраться со своими эмоциями, накопленными за 20-30-40 лет. В помощь — любые техники. Письма, дневники, медитации, тренинги, телесные практики, исповеди — все что угодно. Лишь бы внутри начало расслабляться.

2. Никогда — слышите? — НИКОГДА не делиться эмоциями с детьми. Даже если детям 10-15-20-30 лет. Не вываливайте на них свои проблемы, страхи, беспокойства и прочее. Это табу. Лучше расскажите подругам, мужу, бумаге, родителям, дереву или в молитве. Но никогда — ребёнку!

3. Перестать принимать эмоции тех, кого вы слушать не должны. В первую очередь — родителей. Если они пытаются сливать вам негатив, рассказывая о своих отношениях, трудностях, проблемах. Переводите в шутку, когда слышите песню мамы «твой отец совсем меня доканал». Меняйте тему разговора, иногда прекращайте его. А то хорошей дочки репутацию заработаете, но собственным детям дать снова будет нечего.

4. Найти для себя точки выхода эмоций. Людей, которым можно рассказать что-то. Это могут быть наставники, подруги, родители. Найдите форму, в которой хотя бы часть самых сложных эмоций сможет принимать супруг. Понемногу тренируйтесь открывать свое сердце мужу так, чтобы вам обоим было не так больно. И не накапливайте. Пусть ваш сосуд переживаний всегда будет хотя бы наполовину пуст.

5. Не собирать негатив! В этом мире его очень много, но вам-то это зачем? Уберите из своей жизни источники информации, которая несёт только стресс.

6. Приучить себя сперва давать ребенку поддержку и заботу. И только потом читать нотации, если захочется. Очень трудно закрыть свой рот, когда вроде как ребёнок сам виноват в том, что случилось и «я же тебе говорила»! Попробуйте — и увидите результат.

7. Захотеть и понять важность своей родительской функции. Ради этого можно пожертвовать какими-то другими родительскими функциями, чтобы силы оставались и на то, чтобы быть самым лучшим контейнером.

И отдельно хочется остановиться на важном пункте о том, чтобы не сливать эмоции своим детям. Я знаю, как иной раз хочется высказаться, а рядом никого нет, так и подмывает сказать что-то едкое про мужа или вылить на него какую-то проблему. Но результат будет достаточно серьёзный и тяжелый – для вас обоих.

Не сливать негатив детям не означает делать вид, что ты биоробот, и у тебя нет негативных эмоций и никогда не бывает. Это означает соблюдать иерархию, оставаться прибежищем ребенка и не пытаться его использовать как сливную канаву.

Эмоции передаются от младших старшим, тогда это всем на благо и никому не вредит.

Давайте разберемся, что же приемлемо в отношениях с ребенком, а что – нет.

Что такое слив негатива?

- Вы поругались с мужем, по этому поводу вы очень сильно переживаете. Подходит ваш ребёнок, и вы на ровном месте или из-за незначительной ерунды начинаете на него орать. Или, если ребёнок постарше, вы начинаете ему рассказывать: «Папа твой такой, папа сякой, а я бедная несчастная, мучаюсь с ним столько лет!»

- У вас проблемы на работе. Вас прессует начальство, мучают клиенты или коллеги, напряжение очень высокое. И вот вы приходите домой и либо орете на детей, либо вываливаете им — «а вот я ему, а он мне, а ситуация такая, как меня эта работа достала, но сделать ничего не могу…». И все вываливаете на голову ребёнка.

- Вы болеете. Вам какой-нибудь страшный диагноз поставили, вы боитесь. И вот вы идёте к ребёнку и высказываетесь ему. Где болит, как болит, какой диагноз, какой прогноз, какие страхи. И добавляете: «ой, если я умру, как же ты без меня будешь!». А еще: «ох, не расстраивай меня так, а то у меня опять приступ сердечный будет».

- У вас сложные отношения с мамой мужа, и когда она уходит, вы ребёнку начинаете говорить, что бабушка плохая, слушать её не нужно, она вообще ему не бабушка, а так.

- Вы с отцом ребёнка в разводе, и когда ребёнок спрашивает о папе, вы ему начинаете рассказывать о том, какой отец козел, как он вас бросил, как гулял по женщинам, пил, сколько гадостей сделал, что ребенком никогда не интересовался, что алименты не платил и так далее.

- У вас просто тяжелый день — и вы опять же на ребенка орете или рассказываете ему в подробностях, как все трудно, ужасно и невыносимо.

И так далее. Критерии просты:

- Ваши эмоции никак не связаны с ребёнком и его поведением. Вам просто плохо и хочется куда-то это вылить. Ребенок в данном случае попался под руку, он удобен тем, что ему некуда от вас деться.

- Ребенок не может никак вам помочь и решить вашу проблему. Для него это просто некая катастрофа, которая его очень беспокоит, но сделать он ничего не может, испытывая в этом случае только бессилие и депрессию. Ваш выплеск эмоций приводит только к тому, что у ребёнка повышается тревожность и ухудшаются отношения с миром, отцом и вами.

Если это так, то мы получаем обычный слив негативных эмоций, деструктивный для психики ребенка выплеск, который может очень сильно повлиять на него в дальнейшем.

Я вспоминаю историю, которую рассказала мне один психолог. На ее тренинге была женщина, лет сорока. И вот она стала рассказывать свою детскую историю:

«Моя бабушка каждый день надевала на меня белые гольфики. И хотя я целый день на улице гуляла, пачкать их было нельзя. Как и платье. Бабушка говорила, что ее сердце не выдержит, и она умрет. Я очень этого боялась, и иногда стирала свою одежду у подружек, чтобы бабушку не расстраивать.

То же самое бабушка говорила, если я задерживалась, если получала тройку, если не слушалась ее или не помогала ей по дому. Я больше всего в мире боялась, что бабушка умрет – и все это из-за меня»

И постепенно женщина перешла на крик:

«Мне сорок лет. Я законченный невротик. Я не замужем, у меня нет детей. А бабка до сих пор жива!!!»

Это грустная история о том, как поведение одного взрослого способно повлиять на формирование психики ребенка.

Мама — живая

Но при этом вы можете и даже должны показывать ребёнку своим примером, как справляться с эмоциями. Показывать, что и вам бывает грустно, тяжело.

А то не совсем живая мама, которая никогда не сердится, не устаёт и в туалет не ходит — это образ, с которым невозможны близкие отношения.

Ребёнок же не слеп, он видит, что с вами что-то не так, что у вас плохое настроение, а вы сверху наклеиваете неестественную улыбку и делаете вид, что все хорошо. Как он тогда может вам верить? И как он сможет тогда свои собственные эмоции осознавать, принимать и проживать?

Какие же эмоции мы ребёнку можем и должны показывать?

- Дорогой, я устала на работе, полежу, отдохну немного.

- Сынок, я расстроилась, что вы с братом подрались.

- Доченька, у меня сегодня был трудный день, давай просто полежим вместе в кроватке.

- Я плачу, потому что ты ударил меня больно.

- Мы почитаем книгу чуть позже, когда мама отдохнёт.

- Я заболела, мне нужно полежать. Ты можешь принести мне водички, сделать массаж головы.

Критерии те же самые, Но в данном случае ребёнок может для вас что-то сделать и ему понятно, что именно. Это нечто житейское, не фатальное, решаемое.

Ваши эмоции либо связаны с ним напрямую — и тогда он понимает, как изменить своё поведение. Либо они не связаны с ним – но вы это явно обозначаете и не даёте лишних подробностей. Просто — я устала, я немного расстроена, злюсь, переживаю. Без деталей! Почему без? Потому что ребёнку все это знать не нужно, ему это не будет полезно. Даже наоборот. Мама-нытик и жертва всего чего только можно не даёт ребёнку силы жить. Да и смысла тоже.

Обозначая кратко свои эмоции, вы показываете, что иметь их — это нормально. Что у всех это бывает, что они бывают разные, с ними можно и нужно справляться, их нужно проживать.

Но ребёнок не оказывается при этом на первой линии фронта. Это важно. Поэтому не стоит с детьми «дружить». Дружба подразумевает полное открытие сердца друг другу, обмен на равных. У вас могут сложиться очень близкие детско-родительские отношения. Это редкость в современном мире, и именно этого многим из нас этого не хватает. И даже взрослым детям нужны не подруги, а мамы. Мамы! Старшие, заботливые и близкие. Которые могут принять твои эмоции, даже если тебе уже двадцать или сорок лет.

Даже если у нас такого контейнера в детстве не было, и до сих пор нет, мы сами можем многое изменить – и для себя, и для своих детей. Как минимум – стоит попробовать.

Глава из книги «Предназначение быть женщиной»

Автор: Ольга Валяева

У Константина Хабенского родилась дочка

В семье Константина Хабенского произошло замечательное событие. Его жена Ольга Литвинова накануне родила девочку. Имя новорожденной пока неизвестно. Роды произошли несколько ранее запланированного срока, но все завершилось успешно, мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

У 44-летнего актера уже есть 8-летний сын Иван, и появившаяся на свет девочка стала его вторым ребенком. А 34-летняя Ольга стала матерью в первый раз. Хабенский женат на ней уже три года, и о том, что его супруга беременна стало известно в феврале, когда пара пришла на премьеру фильма «День выборов-2», и все заметили заметно округлившийся животик Ольги.

Базовые элементы гардероба, которые не выходят из моды

Есть вещи, над которыми время не властно. Строгий черный костюм, джинсы, кожаная куртка - каждый новый сезон лишь добавляет легкие акценты в их цвет и форму, не меняя содержания. Предлагаем 12 базовых предметов гардероба, которые останутся с нами навсегда!

Кожаная куртка

Кожаная куртка-косуха - одна из первых в списке модных must-have'ов на все времена. Черная или белая, с ремнем и заклепками или цветочной вышивкой, она подойдет ко всему: от плотного денима до невесомого платья-сорочки. И, кстати, винтажные модели ничуть не проиграют последним новинкам.

Брючный костюм

Брючный костюм - узкий или oversize, однотонный или в остомодную тонкую полоску - классический наряд, который понравится даже тем, кто редко расстается с платьями. Хотите более женственный образ - добавьте лодочки на шпильке, кроп-топ и массивные серьги, более брутальный - ботинки и белую рубашку.

Нитка жемчуга

Аксессуар, который так любила Коко Шанель, не теряет актуальности и сто лет спустя. Правда, в современной интерпретации советуем комбинировать его с бархатным чокером и длинным колье-сотуаром. Белая блузка с открытыми плечами создаст лучшее обрамление.

Маленькое черное платье

Еще одно изобретение Великой Мадемуазель, без которого не обойдется ни один модный гардероб. Самый эффектный способ носить маленькое черное платье в этом сезоне - сочетать его с блузкой или топом и броскими аксессуарами. Совет для тех, кто намеренно избегает многослойности, чтобы не ошибиться с цветом: составляйте монохромные комплекты.

Джинсы скинни

Узкие джинсы давно носят и в пир, и в мир - главное, насыщенный «классический» оттенок и отсутствие декора. Этой весной они составят отличную пару белой рубашке или блузке с воланами. Сандалии на каблуке и массивные броши обязательны!

it-bag

Встречают по одежке? Скорее уж по сумке! Статусность этого аксессуара переоценить невозможно. А вот выбирать узнаваемую модель знаменитой марки или открывать для себя (и окружающих) новые модные бренды - решать вам.

Белый костюм

Стиляга Фрэнк Синатра советовал не носить белый костюм после захода солнца, а Бьянка Джаггер своим примером доказала, что как раз ночью кипенно белый смокинг особенно актуален - именно в таком наряде она и появилась в клубе Studio 54 на свой день рождения. Когда и по какому поводу его надевать - решайте сами, но без белого костюма точно не обойтись!

Тренч

Самая британская вещь из списка обязательных модных нарядов, тренч почти не меняется с годами: классическая длина, фасон и оттенок остаются с нами из сезона в сезон. Ну и, конечно, самые желанные модели ищите у Burberry Prorsum.

Юбка-карандаш

Вещь, которую безоговорочно одобрит самый строгий начальник - черная юбка-карандаш. Секрет успеха - в безупречном крое и ткани.

Водолазка

Водолазка с высоким воротом - как белая бланковая футболка, из разряда вещей универсальных: она хороша и с джинсами, и с пиджаком, и с расшитым платьем в пол.

Белая рубашка и платок-каре

Белая рубашка - приталенная или с мужского плеча, короткая или удлиненная, почти как платье, - идет абсолютно всем и подходит к любому образу. Верх элегантности - дополнить ее ярким шелковым платком и черными брюками с высокой талией.

Твидовый жакет

Третье модное нововведение Габриэль Шанель - жакет из твида. Фасон, длина и плетение нитей может меняться от сезона к сезону, но твидовый жакет можно найти в каждой коллекции Chanel. И в каждом модном гардеробе! Этим летом носите его с расклешенными брюками-кюлотами и обувью из прозрачного пластика. Скучно не будет!

Фото: Павел Крюков

Стиль: Лилия Симонян

Почему дети ломают игрушки?

Практически каждые родители сталкиваются с тем, что их ребенок ломает, буквально нещадно разрушает игрушки, которые взрослые для него покупают. Конечно, есть дети, которые этого не делают, но их можно считать исключением из правила

Логично, что у родителей может возникнуть вопрос: «Почему наш ребенок ломает игрушки?». Вы можете подумать, что он делает это назло, но скорее всего, ошибетесь. Причин такому поведению может быть очень много. Давайте же рассмотрим их.

1. Желание самоутвердиться

По мере роста ребенка ему хочется заявить о себе, привлечь к себе внимание. Но порой это сделать очень сложно, поэтому в ход идут разные методы, в том числе и разрушение того, что попадает под руку – игрушек, книжек и других детских вещей.

2. Обида

Если вы наругали ребенка, это, конечно же, вызывает у него негативные эмоции. Он сердится, досадует. И в таком состоянии ему нужны пути для того, чтобы выпустить свои чувства на волю. И если ребенок видит игрушку, велика вероятность того, что он выместит злость именно на ней.

3. Особый склад темперамента

Во многих жизненных ситуациях на поведение человека влияет его характер. Что уж говорить о детях – они не лицемерят, и ведут себя так, как считают нужным. Если ваш ребенок по типу темперамента относится к холерикам, то вы часто сможете заметить, как он ломает, разбивает игрушки, совершенно не задумываясь об их стоимости и ценности.

4. Наследование поведения взрослых

Порой, если копнуть глубже, можно заметить, что не только дети ведут себя агрессивно. Некоторые родители также могут позволить себе очень ярко выразить негативные эмоции в присутствии ребенка. Например, громко скандалить в порыве ярости, разбивать предметы, которые есть вокруг. Малыш, который постоянно становится свидетелем подобных сцен, считает, что такое поведение нормальное. Ведь родители – образец для него. Поэтому в следующий раз, когда чадо решит продемонстрировать свое недовольство, он что-то сломает.

5. Стремление обратить на себя внимание

Это одна из самых распространенных причин, по которой дети ломают игрушки. Если родители заняты своими делами и совершенно не обращают внимание на ребенка, то ему ничего не остается, кроме как что-то сломать или разбить. Поэтому старайтесь, не смотря на всю свою занятость, уделять время малышу. Он очень нуждается в вас.

6. Любопытство

Маленькие дети начинают открывать для себя и познавать мир вокруг. Сложно найти то, что будет для них неинтересно. Если ваш ребенок постоянно разбирает что-то, ломает, отрывает у игрушек детали, это может быть признаком того, что он очень любознательный малыш. Ему очень интересно, из чего сделана игрушка, что у нее внутри, что будет, если ее разобрать.

Как поступить?

Только что вы могли убедиться в том, что у детей очень много причин ломать игрушки. Но все они свидетельствуют о том, что ругать малыша за такие действия ошибочно. В первую очередь, постарайтесь уделить ему больше своего внимания. Общение с родителями для детей очень ценно. Играйте в игры вместе, а не ограничивайтесь совместным просмотром мультиков по телевизору. Объясняйте ребенку, из чего делаются игрушки, позаглядывайте с ним внутрь. Этот период нужно просто переждать, он непременно закончится. Ваш ребенок поймет, что ломать игрушки нет смысла, гораздо интереснее играть с ними. А пока вы можете ограничиться покупкой не очень дорогих игрушек, которые потом будет не так жалко выбросить.

Автор: Виктория Калиниченко

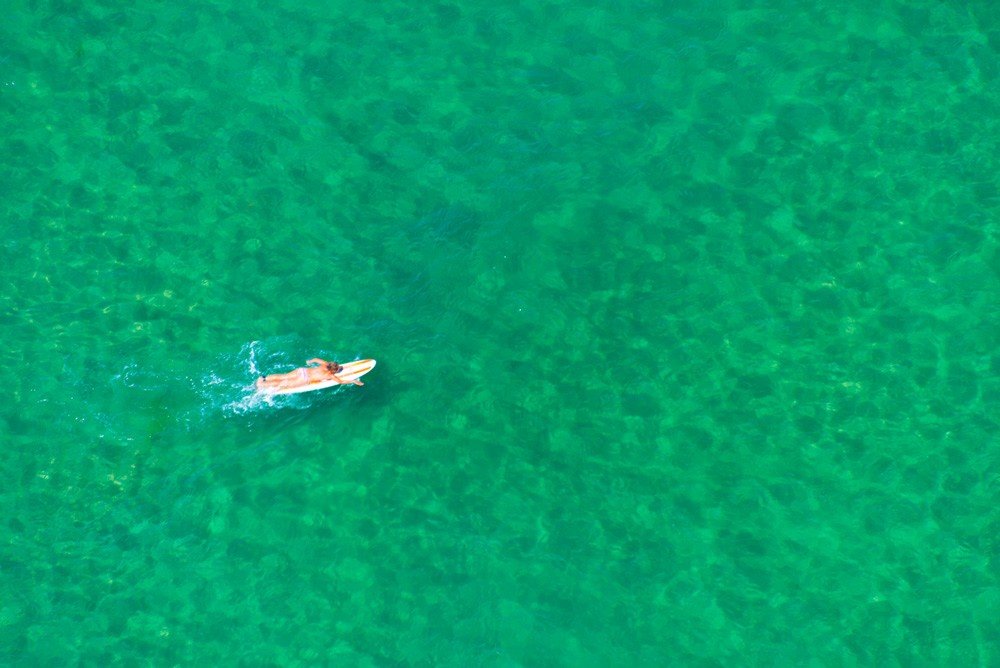

Самые красивые пляжи мира с высоты птичьего полёта

Фотограф из Лос-Анджелеса Грей Малин побывал на пяти континентах и запечатлел самые живописные пляжи и отдыхающих с вертолета

От Азии до Австралии, от Майами до Мексики — пляжные аэроснимки со всего света американец Грей Малин собрал для фотопроекта À la Plage. Фотограф объехал Северную и Южную Америку, Европу и Азию, побывал в Африке и Австралии, чтобы сделать фотографии самых красивых и популярных пляжей мира с высоты птичьего полета.

Грей Малин снимал с вертолета без дверей. Все фотографии он опубликовал в своей книге Beaches.

Первую аэрофотографию Грей Малин сделал в Лас-Вегасе в 2011 году — в объектив американца попал бассейн при отеле The Palazzo, снятый с террасы его номера на самом верхнем этаже. Спустя полгода Грей Малин сделал свой первый пляжный снимок с высоты — на этот раз фотографу «позировал» Майами-Бич (Miami Beach).

За путешествиями фотографа можно следить на его странице в Facebook. Некоторые кадры Грей Малин выкладывает в свой инстаграм.

«Когда я смотрю на пляж сверху, он превращается для меня в чистый холст, на котором я могу создавать свои линии и формы и превращать это в искусство» — так описывает свой проект Грей Малин.

В интервью британскому изданию Condé Nast Traveller фотограф рассказал о любимых пляжах: «Самым вдохновляющим для меня стал пляж Кейптауна — нигде я еще не видел такой необычной и живописной береговой линии. Еще мне очень понравился пляжный клуб La Fontelina на итальянском острове Капри: капучино перед утренним заплывом и бассейны в открытом океане — это незабываемый опыт».

Пляж St. Jean Bay на острове Сен-Барт

Серфер на острове Сен-Барт

Пляж отеля Eden Rock на острове Сен-Барт

Серфер на острове Сен-Барт

Пляж Oak Street Beach в Чикаго

Нудистский пляж в Сан-Франциско

Красно-белые зонтики на пляже Майами

Катер на озере Мичиган

Пляж в Сиднее

Пляж Бонди-Бич в Австралии

Пляж Coogee Beach в Австралии

Bronte Baths, Австралия

Пляж Manly Beach в Австралии

Пляж Il San Pietro в Позитано, Италия

Пляж в Барселоне

Серфингистка в Барселоне

Пляж отеля Torre Saracena на острове Капри

Солнечные ванны в Сен-Тропе

Пляж с оранжевыми зонтиками в Позитано

Побережье Италии

Бухта Bellariva в Римини

Амальфитанское побережье Италии

Пляжный клуб La Fontelina на острове Капри

Пляж у ресторана Bagni Tiberio на острове Капри

Скалы Фаральони, Капри

Береговая линия в Рио-де-Жанейро

Пляж в Рио-де-Жанейро

Белоснежный пляж в Канкуне, Мексика

Beach Club в Дубае

Пляж в Дубае

Бухта Bantry Bay в Кейптауне

Волны на побережье Кейптауна

Бухта Camps Bay в Кейптауне

Пляж Muizenberg Beach в Кейптауне

King's Baths, Кейптаун

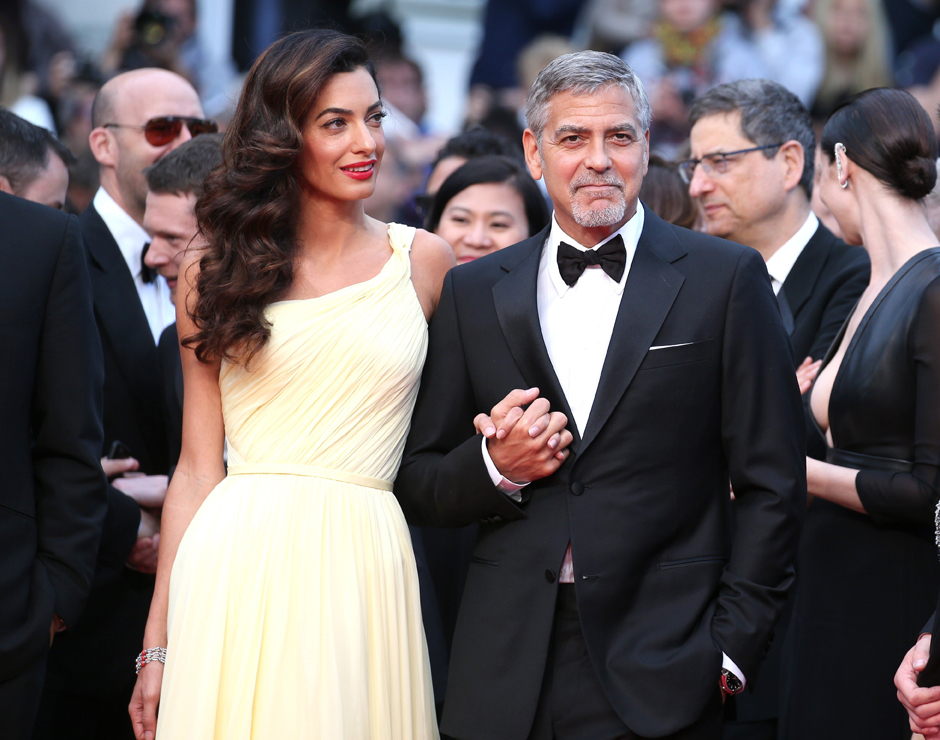

Джордж Клуни станет папой?

По слухам, крестным будет кто-то из суперзвезд, а расходы на роды и детскую составят миллион долларов

Амаль Клуни, возможно, беременна. На днях несколько западных таблоидов опубликовали сообщения об этом, более того, заголовками об этом запестрили их обложки. По данным прессы, супруга актера действительно находится в положении и звездная пара уже выбрала имя малышу; затраты на роды и обустройство детской обойдутся чете в один миллион долларов, а крестным ребенка будет кто-то из так называемого A-List, то есть знаменитость первой категории.

Со ссылкой на источники одни таблоиды пишут, что ранее взгляды на потомство в семье разнились: Амаль очень хотела детей, Джордж не был к этому готов, но другие, напротив, утверждают, что Клуни мечтал о ребенке, Аламуддин же не желала жертвовать карьерой. Так или иначе, пишет пресса, «если Джордж и Амаль ждут ребенка, можно не рассчитывать, что они подтвердят этот факт раньше времени». Звездная пара наверняка уже заключила многомиллионный контракт с одним из глянцевых журналов на эксклюзивную фотосессию новорожденного, и до тех пор никаких официальных сообщений ждать не стоит.

Роман Джорджа Клуни и юриста Амаль Аламуддин начался осенью 2013 года. Полгода спустя, весной 2014-го, пара объявила о помолвке, произведя фурор среди поклонников актера, привыкших к его холостяцким принципам. Церемония бракосочетания прошла 27 сентября 2014 года в Венеции.

55-летний Клуни ранее был женат, и тот четырехлетний опыт брака с актрисой Талией Болсам, казалось, навсегда отбил у него охоту к семейной жизни. Несмотря на это, комментируя свои отношения с Аламуддин, актер признался: «Когда мы впервые встретились с Амаль, то сразу нашли общий язык, и я почувствовал, что у нас получится быть вместе».

Рефлекс или плохая привычка?

Забавный малыш, засунувший палец в рот - обычная картина. А, собственно, почему и зачем ребенок сосет палец? Нормально ли это и, что означает?

Отчего ребенок сосет палец?

В первые полгода-год жизни малышу просто необходимо что-то сосать. Таким образом, дети удовлетворяют естественный примитивный сосательный рефлекс, который является доминирующим в течение первых месяцев жизни. Держа что-то во рту и посасывая, ребенок успокаивается, чувствует себя в безопасности. Как правило, в течение первого же месяца, дети успешно находят то что, помимо материнской груди, можно использовать для сосания, и если родители не предлагают им соску, младенцы используют собственный большой палец. Либо постоянно требуют грудь - именно для удовлетворения инстинкта, а не для еды.

Если у нас сосание пальца однозначно считается вредной привычкой, во Франции, где малышам традиционно не принято предлагать соску, дети, порой, даже идут в школу, еще держа во рту палец. А некоторые французские девушки и замуж выходят, посасывая его, и засыпают, «как в детстве», засовывая палец в рот. И это во Франции в порядке вещей и никого не удивляет.

Сосать палец вредно?

Это некрасиво, не эстетично, неприятно. И, да, есть в этой привычке немало негативного.

Сосание пальца плохо влияет на прикус, на рост и форму зубов, даже на речь. Дело в том, что большой палец во рту располагается таким образом, что оказывает давление на верхнюю челюсть. Под влиянием постоянного давления челюсть постепенно модифицируется, становясь более округлой, формируется подобие щели между верхней и нижней челюстью. Шепелявые взрослые получаются именно из детей, долго сосущих палец.

Проблема с сосанием пальца связана с проблемой психологического комфорта ребенка. Если после года он продолжает держать палец во рту, значит, рефлекс перерос во вредную привычку. От нее не так просто избавиться, поскольку процесс сосания помогает ребенку – как в самом раннем детстве – успокоиться и преодолеть стресс. С одной стороны, это неплохо – он расслабляется, с другой – неправильно, поскольку ему пора учиться преодолевать трудности по-другому, более активно, даже и криком, например, или самым легким и естественным способом – стеснением, прячась за спину мамы.

А еще, при постоянном сосании пальца кожа на нем повреждается, образуется мозоль, меняется его конфигурация. Кроме того, существует постоянный риск инфицирования, поскольку палец, конечно, не моется каждый раз, перед отправлением в рот.

А, может, к психологу?

Если ребенок, кроме сосания пальца, в минуты стресса прибегает к другим способам самоуспокоения, например, накручивает волосы на палец или щиплет себя за ухо, это сигнал, чтобы обратиться к психологу, дабы разобраться в причине и понять, как помочь.

Как отучить ребенка сосать палец?

Чтобы новорожденный вполне удовлетворял свой сосательный рефлекс и не сосал палец, ему необходима соска, поэтому, пока он физиологически не научился поднимать ручку и отыскивать свой палец, родители должны ему дать пустышку. В течение первого полугода жизни пустышка у малыша вполне нормальное явление, а к году сосательный рефлекс сходит на нет.

Если ребенок и после года сосет палец, вполне можно использовать традиционный метод обмазывания пальца горчицей либо специальным медицинским лаком, оставляющим неприятный вкус во рту. Также не возбраняется прикреплять большой палец к указательному пластырем, при этом большой невозможно будет взять в рот.

Конечно, с одной стороны, связывание пальцев или намазывание их горчицей, это угнетение прав ребенка, с другой – такие меры, безусловно, пересиливают ущерб от безусловно вредной привычки.

Внимание! Подобные меры необходимо проводить только после разговора с ребенком, объяснив ему для чего это делается. Рассказав, например, в красках сказку про вредные микробы, которые живут на немытом пальце, проникают через рот к нему в животик и тот начинает болеть. Или мотивировать девочек эстетикой – как же на такой некрасивый палец накладывать маникюр? Очень важно не обвинять ребенка: вот, ты сосешь палец, и поэтому с тобой детки не играют. Не должно быть никакой причинно-следственной связи, при которой малыш чувствовал бы себя виноватым, ущербным, не таким, как все. Тем более, что родителям вполне по силам отучить ребенка от этой вредной привычки.

Автор: Ирина Анатольевна Перрэн, заведующая отделением педиатрии