Super User

Превращаем фигуру в заветные «песочные часы»

У вас красивая тонкая талия? Тогда вы просто обязаны показать ее окружающим. Или же, наоборот, ваша фигура – абсолютный «прямоугольник», и талию совсем не видно? Тогда вам нужно выделить ее с помощью правильной одежды

1. Короткий жакет

Must have для женщин, которые не имеют ярко выраженной талии. Укороченный жакет проводит границу по линии талии и тем самым выделяет ее. Кроме того, вам подойдут удлиненные жакеты, но приталенные и с вытачками на груди и на бедрах. Такие модели визуально вытянут фигуру и создадут красивый силуэт.

2. Клеши с высокой талией

Добавьте объема нижней части тела, и талия автоматически будет казаться меньше. Запомните: лучше выбрать брюки с завышенной линией талии. Они спрячут животик и сделают ваши бедра более сексуальными. Два в одном, не иначе!

3. Платье с запАхом

Платье с запахом – просто находка для визуальной коррекции фигуры. Оно подчеркивает область груди, уменьшает объемы талии и формирует идеальные пропорции.

4. Объемная блуза

Здесь все наоборот: увеличиваем объем верха и утягиваем низ. В итоге получаем визуальный эффект тонкой талии.

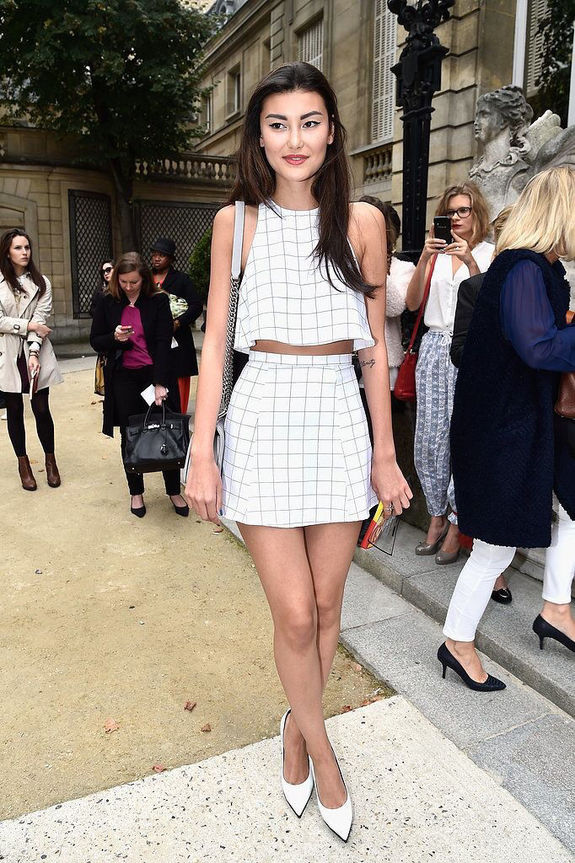

5. Топ с баской (платье / юбка)

Баска на топе, платье, юбке – неважно где, главное, чтобы этот замечательный элемент декора был на вашей одежде. Волшебная баска не только выделяет талию, но и отвлекает внимание от крупных бедер и скрывает живот.

6. Юбка-карандаш с завышенной талией

Если решите купить юбку-карандаш с завышенной талией, то вам нужно помнить о некоторых нюансах. К сожалению, такая юбка подходит, в первую очередь, стройным барышням: она усиливает эффект от тонкой талии и круглых бедер. Если вы признаетесь, что у вас есть лишний вес, то с обтягивающей юбкой-карандаш лучше повременить.

7. Платье с черными вставками

Платье с темными вставками по бокам было создано для того, чтобы делать вашу фигуру сексуальной. Посмотрите на Кейт Уинслет: ее нельзя назвать худышкой, но в этом платье она выглядит невероятно соблазнительно. Красивая грудь, руки, узкая талия, округлые бедра – от нее невозможно оторвать взгляд.

8. Юбка А-силуэта

Мы уже писали о том, что юбка А-силуэта великолепно прячет широкие бедра, а в сочетании с обтягивающим верхом она подчеркивает талию и делает ее тоньше. Итог: юбка А-силуэта скорректирует любую фигуру.

9. Укороченный топ

Конечно, носить короткий топ могут только те женщины, кому позволяет плоский живот. Надевать его даже с небольшим пузиком не стоит. Если все отлично, то кроп-топ привлечет внимание к вашей талии и даст возможность похвастаться классным прессом.

10. Корсет

Корсет – это вещь, которая не выходит из моды с XV века. Нет-нет, мы ни в коем случае не заставляем утягиваться так, чтобы вы не могли дышать. Сейчас корсеты безопасны и безвредны: они изящно преподнимают грудь и красиво выделяют талию. Конечно, корсет – это не повседневный предмет гардероба, его уместно надевать только на вечерние мероприятия.

11. Летний костюм со свободным верхом

Честно говоря, летний костюм – это обычное сочетание юбки-трапеции и кроп-топа (юбки-карандаш и кроп-топа, юбки-миди и кроп-топа) из одинаковой ткани. Однако мы решили вынести костюм в отдельный пункт, так как он напоминает платье, но только с акцентом на талию. В таком наряде с соблазнительной полоской кожи в области живота вы не останетесь без восхищенных взглядов (опять же, если позволяет живот).

12. Пояс/ремень

Безусловно, пояс подчеркивает талию. Но это не значит, что как только вы надели симпатичный ремешок, у вас сразу появилась талия. Все немного сложнее. Пояс выигрышно выделяет талию только тогда, когда она есть. Может быть не идеальная, но все же есть. В противном случае, вы просто перетягиваете складки и получаете выпяченную на животе одежду.

Еще раз запомните: ремень не «создает» талию, он всего лишь расставляет акценты. Если с талией все в порядке, то смело пополняйте свою коллекцию аксессуаров нейтральными и яркими, тонкими и толстыми ремнями.

Наталья Водянова родила пятого ребёнка

В большой семье Натальи Водяновой пополнение: 34-летняя модель и основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца» родила пятого ребенка — сына! О радостном событии рассказала счастливая мама в своем Instagram. Уже известно, что Водянова и ее гражданский супруг Антуан Арно назвали мальчика Романом.

«Ранним утром субботы в нашей семье стало на одного мужчину больше. Ромашка уже дома и познает мир в окружении сестры и братьев. Антуан горд, я — уставшая, но счастливая и жду лета в надежде немного отдохнуть. Спасибо Вам мои дорогие за ваши сообщения и поддержку», — написала Наталья.

В Сети уже появилось несколько снимков новорожденного Ромы вместе с мамой. Мальчик стал вторым общим ребенком Натальи и Антуана.

В 2014 году у Натальи и Антуана появился на свет сын Максим. Модель также воспитывает 14-летнего Лукаса, девятилетнюю Неву и восьмилетнего Виктора от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом.

Волшебные смешинки: тайны детской улыбки

Смех – загадочная реакция. Понять его природу пытались и физиологи, и психологи, и философы. Но детский смех так беззаботен и чист, что никому и в голову не приходит задуматься о его причинах. Между тем, если попробовать в них разобраться, можно найти немало ценных «подсказок» о том, как много значит эта реакция почти с первых дней жизни

Смех с легкостью объединяет маленьких и взрослых. Недаром мы, родители, чтобы рассмешить ребенка, сами «впадаем в детство», начиная надувать щеки, лепетать и дурачиться. Ради этого нам надо на время забыть о важности собственного авторитета, спуститься с высот родительского. Уже одно это приводит ребенка в восторг. Мир словно спешит ему навстречу, вращается вокруг него одного. Взрослые – в кои-то веки! – целиком поступают в его полное распоряжение. Он чувствует себя важным, любимым и защищенным.

Праздник чувств

Первая улыбка расцветает на личике малыша на втором месяце жизни. Она выражает радость от приближения мамы и связанного с ней удовлетворения. Он накормлен, ему тепло и сухо, его держат надежные руки, да и вообще вся его жизнь течет размеренно и насыщена вниманием, заботой и нежностью. Пережив потрясающее приключение, каким стало для него появление на свет, малыш создает свою систему ориентиров, чтобы понять, как здесь все устроено. «Это ощущение полной безопасности ребенку совершенно необходимо, — подтверждает французский психолог Беатрис Коппер-Руайе. – В умиротворяющей обстановке напряжение понемногу оставит его, и он сможет начать выражать свои эмоции, в том числе и удовольствие».

По мере взросления поводов для совместного веселья находится все больше, ведь, пока не появилась речь, смех – один из немногих способов выразить удовольствие от игры или какой-нибудь забавы. Тело малыша, подобно сверхчувствительному музыкальному инструменту, отзывается даже на самый легкий контакт. «Сколько же радости у нас бывает, когда после купания мы надеваем мягкую пижамку, — рассказывает мама пятимесячной Анюты. — Я ношу шелковый платок, и стоит его краешку скользнуть по ее ручке или животику, она тут же начинает смеяться!» Ребенка радуют не только ощущения, связанные с уходом или лаской, но и забавные открытия, которые он делает самостоятельно. «Когда я переодеваю сына, — рассказывает Ольга, — то даю ему поиграть с обычной зубной щеткой. Он так любит щекотать ею свои пятки или ушки. Ему уже год и месяц, но эта игра по-прежнему вызывает восторг». Бурную радость у малышей вызывают как забавные звуки, специально адресованные ему, так и те, что издает он сам. Такую же важность имеют зрительные впечатления. Покажите ребенку, скажем, любимый десерт – его личико расцветет улыбкой, ведь он уже специалист по удовольствиям.

Радость общения

Мы все знаем, что смех – это не только способ выразить некоторые эмоции, но и очень важное средство общения. Недаром первой на наших губах появляется улыбка, а уж потом раздается и ее «звуковое сопровождение». Смех – это особый способ понравиться, привлечь чье-то внимание. «Желание общаться появляется у ребенка очень рано, гораздо раньше, чем он начинает говорить, – утверждает Беатрис Коппер-Руайе. – И первыми улыбками он отвечает на то, что происходит вокруг». Улыбки, которыми обмениваются мать и ребенок, играют важнейшую роль в их контакте. Невропатолог и психиатр Борис Цирюльник в своей книге «Рождение чувств» приводит один из выводов, сделанных при расшифровке электроэнцефалограммы спящих младенцев. Известно, что во время сна на губах новорожденных часто появляется «ангельская улыбка». И хотя эта мимика обусловлена чисто физиологическими причинами, матерью она воспринимается как искреннее проявление счастья, рождая огромный прилив нежности. «Она подходит к ребенку, нежно обнимает, целует его, шепчет ласковые слова. Ее запах и голос создают вокруг него атмосферу чувственности, которая мощно стимулирует выработку гормона роста», – объясняет Борис Цирюльник. Но эти первые, почти бессознательные улыбки не идут ни в какое сравнение со смехом, которым чуть позже порадует нас повзрослевший ребенок. Этот смех – прекрасный стимулятор развития самого малыша. Так что дети смеются и для того, чтобы просто пообщаться с нами, и для того, чтобы расти! Смех рождается от смеха. Веселью обязательно нужен отклик. «Ребенок как губка впитывает наши эмоции, – напоминает Беатрис Коппер-Руайе. – Поэтому то, как он будет смеяться (и будет ли вообще), зависит от состояния матери – спокойного или тревожного.

Детский смех рождается из потребности общения с близкими людьми, а впоследствии помогает ребенку присоединиться к группе его сверстников. Хохочущие трехлетки прекрасно понимают друг друга. «Это их способ отделить себя от мира взрослых, – объясняет Беатрис Коппер-Руайе. – Их общий смех – знак принадлежности к группе сверстников, первый выход за пределы треугольника «папа, мама, я». И на этой стадии смех вполне серьезно способствует развитию речи, облегчая построение отношений с окружающими».

Рождение юмора

Заметим, что с чувством удовольствия от нарушения запретов дети знакомятся довольно рано, еще до того, как пойдут в детский сад. Так, шутник, который в годовалом возрасте верещит на все голоса, чтобы развеселить окружающих, в два года наберет из ванны в рот мыльной воды, чтобы обрызгать брата, в пять станет изобретать смешные, но не совсем «политкорректные» слова, а через год будет заходиться от смеха, обнаружив в облаке сходство, скажем, со слоновьей попой... Он хохочет, когда ему удается рассмешить других, приходя в восторг от произведенного эффекта и упиваясь собственным могуществом.

Малыш научился ходить? Отлично! Лукаво улыбаясь, он уже пытается ускользнуть от мамы. Подрос и достает до выключателя? Прекрасно, ведь можно до бесконечности включать и выключать люстру, став гордым повелителем света и тьмы. Заметьте, что совсем не случайно «глупые» шуточки на тему «пи-пи» и «ка-ка» появляются в детских разговорах именно после того, как были выброшены последние подгузники. Все эти хихиканья ясно говорят: «Мы уже взрослые и способны посмеяться над тем, чем научились управлять».

Над собой смеетесь!

Конечно, почти все дети «подхватывают» от приятелей грубоватые словечки и повторяют их, с тайной гордостью демонстрируя принадлежность к «своей компании». Растерянность, которая читается при этом на лицах родителей, лишь умножает их энтузиазм. Психологи утверждают, что с помощью «выражений» дети укрощают свои самые глубинные тревоги, стремятся преодолеть навязанные реальностью и стесняющие их нормы. Да-да, не удивляйтесь: детские «глупости» – не что иное, как первые проявления чувства юмора, определяемые Беатрис Коппер-Руайе как «изживание неприятных ситуаций». Юмор – весьма ценное подспорье в процессе воспитания. «Он может особенно пригодиться, когда ребенок начинает все делать и говорить «поперек», – замечает психолог. – Лучшее, что вы можете предпринять, – это разблокировать зашедший в тупик конфликт при помощи смеха, а позже и юмора». В любом случае не нужно драматизировать ситуацию. Например, одна молодая мама, когда ее полуторагодовалый сын за столом начинал не на шутку «проявлять характер», затевает игру в «ку-ку», прячась от летящей во все стороны каши за пачкой кукурузных хлопьев. И малыш забывает о слезах, обнаруживая, что жизнь не так уж безотрадна, если над ней можно посмеяться!

Чувство юмора развивается одновременно со становлением речи. Примерно с трех лет дети начинают придумывать собственные словечки и сами потешаются над ними. Прислушиваясь к «взрослым» разговорам, малыши нередко переделывают слова на свой лад. Холодильник превращается в «ходильник» (Алиса, 4 года), а ириска для пятилетней Тани – это «бориска» (по имени ее младшего брата). Переделанные слова имеют неожиданный, искаженный смысл, но за ним всегда просматриваются забавные ассоциации. Комический эффект возникает помимо желания ребенка, но рано или поздно он осознает свою ошибку и начинает смеяться вместе со всеми. Дети открывают в себе новый талант: они изобретают фразы, способные вызвать общее веселье, и вводят в обиход неологизмы. И такая игра в слова вовсе не пустяк для маленького «лингвиста», которому предстоит освоить язык во всем его сложном многообразии.

Грубые факты

Лишь к шести-семи годам малыши смогут оценить прелесть литературных оборотов, созданных специально для них авторами детских книг и спектаклей. Зато они довольно рано приобретаю вкус к выражениям гораздо менее изысканным и по большей части запретным.

Под прикрытием всех этих «грубостей» в детских головах идет напряженный поиск ответов на важнейшие вопросы бытия: годам к четырем дети начинают интересоваться механизмом собственного зачатия и появления на свет, таинственным периодом пребывания в материнской утробе. Их воображение путает пищеварительный тракт и тот путь, по которому они пришли в мир. Эти вопросы одновременно будоражат и тревожат ребенка. «Грубые» слова и вызванный ими безудержный смех помогают немного снизить накал. Пока темы пола и сексуальности вызывают больше вопросов, а попытки найти ответы неловки и стыдливы, именно смех способен «разрядить обстановку». Итак, смех – это ценный дар, помогающий нам жить, и каждый ребенок так или иначе учится использовать его, хохоча в свое удовольствие, пряча за смехом неловкость и растерянность, делясь весельем с другими. Нахлынули трудности? На помощь приходит чувство юмора, помогающее их преодолеть.

Первый год: вопрос физиологии. Удовлетворение телесных потребностей и потребности в контакте вызывает сначала улыбку (в возрасте шести – восьми недель) и смех (месяца в три). Научившись сидеть, малыш перейдет к веселым играм с родителями, стараясь, например, понарошку «упасть» назад, сидя на коленях у взрослого, в надежном кольце его рук.

Второй год: веселое приключение. Месяцам к пяти дети открывают для себя игру в прятки. Какая-нибудь неожиданность (например, папа возник из «засады» с его ведерком на голове) заставляет смеяться от души. После года жажда приключений возрастает, равно как расширяется и свобода передвижений: вспомним победный смех, знаменующий первый шаг малыша! Он с видимой радостью удаляется от своей «базовой опоры» (мамы), и его впечатляет все, что движется, будь то летящий самолет или захватывающий спуск с детской горки. А как приятно сломать собственноручно построенный из кубиков домик!

Третий год: волшебные смешинки. На этом этапе все описанные выше виды смеха сливаются воедино. По мере развития речи смех становится более «интеллектуальным», хотя смешащие ребенка словечки типа «какашка» все еще в фаворе. В компании сверстников смех часто помогает детям завязать дружеские отношения – в этом искусстве они поднаторели больше, чем в беседе.

Четвертый год и старше: преодоление запретов. Речь продолжает развиваться, а вместе с ней и чувство юмора. С помощью речи можно нарушать общепринятые нормы без всякой опасности для себя и других. Искаженные слова и «неприличности» имеют большой успех в детской аудитории – при условии, что их произносят сами дети. Научаясь замечать смешное в речи, дети одновременно учатся видеть комическое и в образах (литературных, мультипликационных). Они потешаются над глупостями, которые совершают персонажи, а значит, уже понимают, как все устроено на самом деле.

Консультант: Наталия Богданова, психолог

10 городов для бюджетного отдыха от экспертов шоу «Орёл и Решка»

Путешествовать по миру — мечта многих. Однако не всегда желания совпадают с возможностями. Что делать, если страсть к перемене мест невероятно сильна? Точно не сидеть дома и ждать, когда накопите приличное состояние, выиграете в лотерею или получите солидное наследство!

Команда популярной телепрограммы «Орел и Решка» составила для «Обозревателя» топ-10 городов, где можно отдохнуть дешево и сердито, да еще и привезти из путешествия сувениры и положительные впечатления.

«У нас вообще довольно часто выходит, что «бедная» команда отдыхает в разы круче «богатой»», — рассказала Елена Синельникова, генеральный продюсер шоу.

«Это точно, — поддержал режиссер Евгений Синельников. – И вообще, отдых без денег приносит колоссальное количество эмоций и уж точно запоминается лучше чем самый крутой пятизвездочный отель».

Представляем вашему вниманию 10 городов мира, где можно отдохнуть, не имея золотого запаса.

1. Белград

Белград нельзя назвать меккой для туристов. А зря, столице Сербии есть чем удивить. Начнем с того, что это пешеходный город, а значит, практически все исторические и архитектурные достопримечательности вы можете осмотреть самостоятельно, а главное — бесплатно. Попробуйте сербскую кухню — пирог гибаница, плескавицы или колбаски чевапчичи стоят недорого (2$), но они очень сытные и вкусные. Поход в ресторан вам может обойтись в 10$, а двухместный номер в отеле стоит 35-45$ в день.

2. Будапешт

Будапешт — старинный город на берегу величавого Дуная, один из самых красивых в Европе. Любоваться множеством достопримечательностей можно совершенно бесплатно, а посмотреть здесь есть на что: набережная Дуная, Рыбацкий бастион, королевский замок, собор Святого Матяша, фешенебельный проспект Андраши и, конечно же, знаменитые купальни Сечени и Гелерт. Апартаменты в центре Будапешта, например, в Chester Apartments, можно снять за 20 евро в сутки, а можно найти хостелы и подешевле. Не откажите себе в удовольствии попробовать традиционный венгерский суп-гуляш, он стоит недорого (от 3 евро), а вкус потрясающий.

3. Краков

Как и все старинные города, Краков славится своей историей, архитектурой и входит в список городов, охраняемых ЮНЕСКО. А еще, бывшая столица Польши привлекательна для туристов низкими ценами. Большая часть Старого города — пешеходная, а в другие районы можно добраться на общественном транспорте, проездной на 1 день обойдется в 3-5$. В городе масса самобытных ресторанчиков и маленьких кафе, где готовят национальные польские блюда и кухни народов мира. Рекомендуем посетить Королевский замок, Рыночную площадь Кракова, костел св. Катарины и костел Тела Господнего в Казимеже.

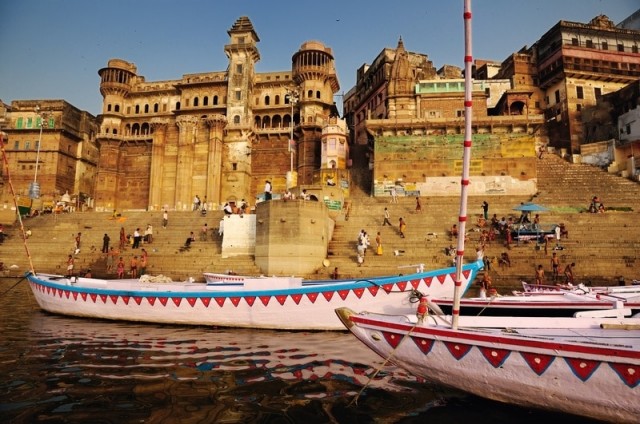

4. Варанаси

Священный город на берегу Ганга, центр Вселенной в индуистской мифологии, манит туристов не только богатой историей и особенной атмосферой, но и весьма демократичными расценками. За 200-300 рупий можно найти приличное жилье, на 100 рупий – сытно поесть, правда, без мяса. Бесплатных впечатлений в Варанаси очень много – это и ритуальные погребения в Ганге, и массовые молитвы, да и просто прогулки по городу. А за пределами Старого города — типичный для Индии хаос, в котором можно встретить множество колоритных персонажей.

5. Рига

Старинный город Рига заслуживает особого внимания. Архитектура латвийской столицы самобытна, разнообразна и настолько великолепна, что ее включили в список мирового наследия ЮНЕСКО. Большинство латышей отлично говорят на русском языке, поэтому здесь вы не столкнетесь с проблемой языкового барьера. Еще один весомый аргумент в пользу отдыха в Риге — низкие цены на проживание, еду и проезд. Обязательно посетите церковь Святого Петра, Домскую Площадь, Рижский Домский собор, Дом с черными котами и самый живописный уголок Риги — набережную Даугавы.

6. Ханой

Еще несколько десятилетий назад Вьетнам был довольно закрытой страной, приходящей в себя после разрушительной войны в 70-х. Сейчас же это живописные побережья, развитая инфраструктура и необычная, самобытная, завораживающая культура. Ханой в этом году был признан самым бюджетным городом для отдыха в мире. Трехдневное путешествие (без учета авиаперелета) на двоих будет стоить около 400$. В эту сумму входит проживание в четырехзвездочной гостинице, посещение трех достопримечательностей, обеды, поездка на такси до ресторана и стоимость ужина.

7. Катманду

Катманду не только столица Непала, но и его сердце. Город приятно удивляет с первых минут множеством буддистских и индуистских храмов, дворцами, узкими улочками, площадями, и, что немаловажно, ценами. Например, в баре Rum Doodle можно бесплатно поесть, вот только сначала придется достичь вершины Эвереста. Найти недорогой отель в Катманду не проблема, например, в Trekkers Home цена на номера стартует от 17$ в сутки.

8. Манила

Столица Филиппин — симбиоз старых традиций и современности, здесь чувствуется влияние китайской, индийской, испанской и американской культур. Здесь можно пройтись по самому старому китайскому кварталу в мире — Бинондо, погулять в парке Рисаль — 54 гектара садов, лужаек для пикников и прудов с фонтанами. В традиционном для шоппинга районе Дивисория не грех попробовать национальные блюда и приобрести недорогую продукцию местных мастеров. Самый удобный способ передвижения по городу — на джипни (маршрутки без окон и дверей).

9. Кишинев

Многоликий, непосредственный и шумный город Кишинев является историческим и культурным центром Молдовы. Парки, музеи и памятники иудейской культуры — основа туристической программы. Обязательно посетите монастырь Святого Теодора Тириона, Парк Стефана Великого, церковь Святого Николая, музеи и, конечно, сувенирный базар на проспекте Штефана чел Маре. По городу удобно передвигаться на общественном транспорте: если учитывать, что проезд в автобусе стоит 2-3MDL, средняя поездка обойдется в 40-50 MDL (2-3$). Найти место, где можно дешево пообедать не составит труда.

10. Сараево

Сараево — необычайное сочетание нового и старого, восточного и западного. Боснийская столица, претерпела многое за время войны, но от этого не потеряла своей красоты. Рекомендуем туристам пройтись по Латинскому мосту, где фактически началась Первая мировая война, посетить Собор Святого Сердца Иисуса, мечеть Гази-Хосревбея и Avaz Twist Tower (самое высокое здание на Балканах), а в Старом городе — Национальный музей и караван-сарай Морича-хан. Цены на общественный транспорт — невысокие, а еда здесь в 1,5 раза дешевле, чем в других европейских столицах.

Вся команда «Орла и Решки» в один голос советует: если хочется путешествовать – купи билет и начни. Нет денег на билет – едь автостопом, зайцем, или иди пешком, главное — быть уверенным и открытым новому

Ксения Собчак ждёт ребёнка

Похоже, в клубе, пропагандирующем религию «чайлдфри», на одного члена стало меньше. Российские издания утверждают, что 34-летняя телеведущая, главный редактор модного журнала L’Officiel, ждёт ребенка

«Мы тоже пытаемся, но безрезультатно», — полгода назад робко призналась Ксения Собчак в откровенном интервью. Впрочем, результаты попыток стали заметны на превью выставки Льва Бакста в Пушкинском музее — пальто Antonio Marras подчеркнуло ее округлившийся животик. А сегодня близкие друзья подтвердили Tatler: жена Максима Виторгана действительно беременна!

Долгое время Собчак гордо несла знамя «чайлдфри» и на все вопросы о детях отвечала, что заводить их не планирует. Но мы-то всегда знали, что, несмотря на провокационные высказывания, в душе она уязвимая и ранимая.

Анита Луценко родила девочку

Фитнес-гуру и экс-экс-тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко 7 июня родила ребенка. О рождении дочери телезвезда сообщила в Instagram

Анита Луценко родила девочку 7 июня в 13:45. Вес девочки – 3530 г, рост – 54 см. На своей странице в Instagram счастливая мама сообщила, что все прекрасно, ребенок здоров и красив.

«Наша принцесска с длиннющими ресницами и губами от Анджелины Джоли уже нежно хрюкает под боком. Вчера свершилось и оказалась все-таки девочка и не двойня)) Идеальная по размерам и здоровью. Спасибо всем, кто держал кулачки!» – написала Анита Луценко.

Свобода как метод воспитания

«Свобода — цель человеческого развития»

Э. Фромм

«Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой»

Ф.М. Достоевский

Трудно не согласиться с тем, что свобода — необходимое условие здоровой, социально активной и творческой личности. Впервые разговор о свободе в жизни человека возникает не в его подростковом возрасте, как часто принято думать, а еще раньше — в возрасте трех лет, когда ребенок объявляет родителю, что теперь он все будет делать сам.

Однако когда ребенок маленький, родители вынуждены контролировать его и ограничивать его свободу с целью обезопасить малыша от внешнего мира. Как же воспитывать ребенка так, чтобы, с одной стороны, удержать правила и контроль, а с другой, предоставить ему свободу в действиях? Можно ли в принципе «дать» и «забрать» свободу? Какова мера свободы (сколько ее необходимо и сколько бывает достаточно)? Различается ли «количество свободы» для детей на разных возрастных этапах? Поделюсь своими размышлениями на тему.

Свобода и ответственность

Свобода — это состояние личности, в котором она переживает себя полноправным субъектом своей деятельности, то есть сама управляет ею и определяет ее. Это переживание, которое возникает при правильных взаимоотношениях ребенка и родителя, как проявление зрелой и здоровой личности.

С одной стороны, характеристиками свободы являются спонтанность, непредсказуемость, отсутствие давления. С другой стороны, слово «свобода» часто употребляется в контексте «свобода воли», то есть, свобода во многом определена волевыми процессами и ответственностью.

Проявление собственной свободы как спонтанности, непредсказуемости только тогда в полном понимании остается свободой, когда личность берет на себя ответственность не нарушать в этих проявлениях свободу другого. Свобода находится в хрупком балансе Я и МИР: мир, дающий мне пространство для жизни, и я, ответственно принимающий это пространство и не вторгающийся в пространство другой личности.

Таким образом, свобода неотъемлемо связана с темой ответственности и распоряжения собственной жизнью, с умением быть предоставленным самому себе. Однако родители и дети часто путают свободу с попустительством и вседозволенностью.

Внутреннее переживание свободы должно быть подготовлено рядом возрастных новообразований: таких, как осознанность, критичность к своим поступкам, способность адекватно соотноситься с социальными границами и правилами и т.д. Свобода всегда должна соотноситься с возрастом ребенка.

Часто родители дают свободу там, где ребенку она ЕЩЕ не нужна, и он не умеет ей пользоваться, а часто, наоборот, отнимают тогда, когда он без нее УЖЕ не может, так как она является важным условием нахождения себя и самоидентификации. Родителям важно учить своих детей правильно и разумно пользоваться свободой, а для этого им нужно понимать, какой своей деятельностью ребенок может управлять в том или ином возрасте.

Виды свободы и возраст ребёнка

В разных источниках упоминается о разных видах свободы. Мне хотелось бы выделить следующие:

1. Свобода физическая: телесное переживание «меня ничего не держит, не стесняет, я могу двигаться так, как я хочу».

2. Свобода развития: возможность заниматься теми видами деятельности, которые являются важными и актуальными для каждого возрастного этапа при становлении личности. Переживание «ничто не мешает мне развиваться, актуализировать себя».

3. Свобода личностная: внутреннее переживание «мир не вынуждает меня делать в данный момент то, что я не хочу. Я могу беспрепятственно являть, выражать себя вовне и внутри».

4. Свобода самореализации: способность принимать на себя ответственность за реализацию смыслов и ценностей в своей жизни. Здесь наиболее значимым компонентом является воля.

Свобода физическая

Необходимость свободы для ребенка мы наблюдаем на самых ранних этапах его развития. Первый вид свободы, который значим и важен для малыша, — это свобода физическая. Внутреннее свободное желание ребенка — бегать, прыгать, свободно двигаться.

Протест ребенка против ограничений его физической свободы наверняка наблюдал каждый родитель: когда на ребенка надели много одежды, и он стягивает ее с себя и плачет. Часто случается так, что родитель из-за своих тревог и переживаний за ребенка не разрешает ему залезать на горки, прыгать с перекладин и т.д.

Ограничение физической свободы приводит, прежде всего, к базовому недоверию к миру. Своими действиями и тревогами за ребенка взрослый транслирует ребенку различные мысли и чувства:

- мысль «Мир опасен» и чувство тревоги;

- мысль «Взрослый всегда бегает вокруг меня» и желание манипулировать, эгоцентризм;

- мысль «Пусть взрослый сделает это за меня, я сам не могу» — чувство неуверенности.

Учить свободе и ответственности нужно с самых ранних лет. Основная воспитательная установка родителя по отношению к ребенку: «Ты можешь двигаться свободно, но твоя физическая активность не должна причинять вреда тебе и другому». Это не просто слова — это смысловое содержание воспитательных действий родителя в отношении физической свободы ребенка.

Родители иногда спрашивают: «А если у ребенка возник интерес к розеткам? Мы объяснили, а он все равно лезет. Как тогда не ограничивать его свободу?». Здесь важно понимать, что ребенка нужно, прежде всего, научить не причинять себе вреда, и тогда четкое однозначное «нельзя» родителя не будет ограничением его свободы, а позволит ему ответственно с этой свободой обходиться: «Я могу бегать, играть, но трогать запретное нельзя, так как это принесет мне вред». Свобода не подразумевает отказ от правил.

Детская агрессия

Иногда можно наблюдать такую ситуацию: ребенок в силу каких-либо обстоятельств начинает бить взрослого, направляя свою агрессию на маму или папу… Родители реагируют по разному: злятся в ответ и бьют ребенка, трясут его и кричат на него, пытаются вести диалог, отшучиваются и пробуют переключить его внимание. Что же является правильным вариантом поведения?

Важно понимать, что ребенок в силу функциональной, анатомической, психической незрелости не всегда может сознательно себя остановить, и если он в состоянии аффекта, то ему сложно что-то объяснить — он будет просто кричать и махать руками и ногами.

Выражение агрессии родителя в ответ на действия ребенка лишь закрепляет такой образец поведения: «Если мне что-то не нравится — можно проявлять физическую агрессию». Поэтому родителю важно оставаться в спокойном, твердом состоянии и, обозначив ребенку категорический запрет на такие действия, помочь ему, усилив его контроль остановкой физических действий: например, схватить его руку в момент, когда он пытается ударить родителя, не позволяя ему сделать этого. Так родитель научит уважительному отношению к себе и к своей физической свободе.

Свобода личностная

С кризиса трех лет возникает вопрос о личностной свободе или свободе делать самому. Кризис трех лет знаменит своими протестными реакциями. В этом возрасте дети — маленькие борцы за свободу. И взрослому важно предоставлять ребенку эту свободу, поручать ребенку делать какие-то вещи самому. Даже если ребенок испачкается или сломает, или «сделает не так…».

Важно, чтобы у ребенка возникал опыт самодеятельности. Взрослые часто делают «за» ребенка или дают ему готовые стратегии выхода из ситуации, не давая ему возможность найти их самому. В результате получается, что дети оказываются безоружными перед сложившейся ситуацией, и, не находя подходящих способов совладания с ней, реагируют агрессией. Как понять, насколько ребенок от трех до семи лет умеет быть свободным?

Один из важных показателей гармоничного развития — это игра. Способность самостоятельно придумывать сюжеты, брать на себя роли, получать удовольствие от игры — очень простое и одновременно важное для детского развития, для переживания свободы и аутентичности. Многие современные дети, к сожалению, потеряли эту возможность, поскольку игру вытеснили планшеты, смартфоны и телевизор.

Все больше и больше детей не умеют играть, не могут придумать себе занятие, если нет электронных гаджетов. Такая бедность и ограниченность внутреннего пространства неумолимо ведет к утрате внутренней свободы. Ребенок попадает в зависимость от электронных средств. Он оказывается неспособен пойти за собственной фантазией, развернув всю палитру детской игры.

Часто родители жалуются на то, что дети ленятся, ходят по дому без дела. Или, наоборот, бегают, проявляя гипердинамию. Все это признаки того, что ребенка не научили быть в согласии с собой, быть свободным. Яркие проявления физической свободы во многом являются компенсацией фрустрированной личностной свободы.

Еще одним значимым ограничением свободы развития в дошкольном возрасте является замена игры на учебную деятельность. С раннего детства родители уделяют огромное внимание логике, письму, счету, чтению, не учитывая при этом особенности детской нейрофизиологии. Активная стимуляция функций коры головного мозга, к которой относятся все вышеперечисленные виды деятельности, приводит к дефицитарному развитию подкорки, приоритетами которой являются эмоциональная сфера, творчество, игра, двигательная активность.

Родители строят пирамиду детского развития сверху вниз, способствуя асинхронии в развитии центральной нервной системы и — как следствие — дезадаптации ребенка. В то же время следование естественному ритму развития ребенка, предоставление свободы заниматься теми видами деятельности, которые сообразны возрасту ребенку, закладывает прочное основание для его гармоничного личностного развития.

Свобода как метод воспитания

Стимулирование свободы ребенка можно использовать как воспитательный прием. Например, бывают ситуации, когда мы предлагаем ребенку что-либо, а он категорически отказывается. Мы продолжаем давить, настаивать, переубеждать, не учитывая, что в этой ситуации от ребенка требуется принять решение, а необходимыми условиями для этого являются пространство и опора.

Иногда важнее согласиться с мнением ребенка, даже если оно кажется нам абсурдным. Такое согласие дает ему уверенность, опору в себе и большую свободу — и только при таком самоощущении он может принять другое, более разумное решение.

Родитель: Малыш, пойдем обедать…

Ребенок: Нет, я не хочу обедать!

Родитель: Ну, хорошо, если ты не хочешь, мы не будем обедать.

Ребенок: Ну, если обедать не будем, хорошо, давай ужинать.…

Но чаще родители говорят категоричное «нет»: «Нет, ты будешь делать то, что я тебе сказал».

«Нет» — это то, что ограничивает и запрещает, это переживается как «раз и навсегда», как конец, утрата возможности. Как же важно сказать ребенку «да», перестроив фразу так, чтобы она из запрета стала предложением. Зажатые или стеснительные дети — это как раз те дети, которые, усвоив родительские запреты, сделали это способом обхождения с собой. Если ребенок внутренне зажат, он не может приспособиться к состоянию свободы.

Свободу невротическому симптому!

Необходимость в переживании внутренней свободы — то, что становится особенно важно при возникновении неврозов у детей. Психологи и психотерапевты нередко видят на приемах детей, которые грызут ногти, вырывают ресницы и волосы и т.п. Первая реакция родителей на такое поведение — это категорический запрет.

Очень хочется поделиться примером из личной практики. Однажды ко мне привели мальчика 9 лет. Увидев его, у меня возникло ощущение, что ребенок либо тяжело болен, либо перенес химиотерапию. Оказалось, что ребенок после нервного срыва вырвал себе ресницы и частично волосы. Остатки волос родителям пришлось побрить. Это привело родителей в неописуемый ужас, ребенку строго-настрого запретили трогать ресницы и волосы.

Каждый раз родители проверяли, подросли ли ресницы хоть немного, и пересчитывали, сколько осталось корешков ресниц. На мою просьбу не фиксироваться на симптоме, не запрещать ребенку это делать, родители отреагировали крайне возбужденно: «Что же нам теперь разрешить ему вырывать себе ресницы?!»

Вся семья была включена в этот невроз, установив строгий контроль за ребенком. Через несколько дней родители привели ко мне своего второго ребенка — младшую сестру этого мальчика, которая имела неосторожность сказать: «Меня не будет ругать папа, ведь у меня длинные ресницы». Чем, как вы думаете, это закончилось?

Мальчик схватил сестру и попытался вырвать ресницы и ей. И только эта крайняя ситуация помогла родителям понять, что контроль и фиксация на возникшем симптоме лишь усугубляет состояние детей. Постоянный запрет — это фиксация на симптоме, которая все глубже и глубже его укореняет.

Ведь то, что вызвало сам невроз, — это уже произошедшая утрата каких-то внутренних опор, это переживание «мир нестабилен, небезопасен для меня». Поэтому свобода является важной и неотъемлемой частью терапии невротических переживаний ребенка. Чтобы преодолеть невроз, нужно, прежде всего, дать ребенку свободу быть таким, какой он есть, принимать его в этом состоянии, не ограничивать, не сдавливать его запретами и наказаниями, а проявить поддержку, уважение, принятие и заботу. Это становится большой работой для самого родителя. Не зря говорят: «Симптом ребенка — симптом семьи»!

Между молотом и наковальней

Вопрос «Сколько свободы давать ребенку?» становится особенно острым в подростковом возрасте. Родители подростков, не зная, как поступить с подросшим чадом, либо дают ему полную свободу действий, не соотносясь с возможностями подростка отвечать за свое поведение и распоряжаться свободой. Либо, наоборот, полностью лишают свободы, опасаясь «дурного влияния» сверстников. Как же быть?

Известный английский педагог Александр Нилл писал: «Если дети свободны, на них не так-то легко повлиять, и причина в отсутствии страха». То есть, подростковая свобода должна быть подготовлена на предыдущих возрастных этапах развития ребенка. Подростковый возраст — во многом бунт и провокация!

То, что раньше запрещалось, подавлялось, ограничивалось, теперь, приобретя силы, рвется наружу. Это может проявляться в бурном и вызывающем внешнем виде, поведении подростка. Подросток активно требует личной свободы порой самыми деструктивными способами. Самая правильная тактика родителя, на наш взгляд, — внешне давать свободу, так, чтобы ребенку казалось, что он может распоряжаться своей жизнью сам, но внутренне усилить контроль и внимательно следить за тем, как подросток ищет себя.

Подростки — уже не дети, но еще и не взрослые. Им все еще важна поддержка и участие взрослых, несмотря на то, что их поведение может кричать об обратном. Это возраст противоречий. Рамки и правила воспринимаются как отнимающие свободу, но одновременно дающие опору. Сохраняйте с подростками разумные правила — это важно!

Давайте возможность выбора, возможность предлагать свои способы решения той или иной задачи. Спрашивайте о том, что подросток может и хочет предложить в той или иной ситуации. Не обесценивайте его мнение! Позволяйте делать ошибки.

В юношеском возрасте ракурс в вопросе свободы меняется: теперь важна уже не столько свобода от родителей, сколько свобода в выборе жизненного пути. Очень часто уже взрослые люди, жалуясь на то, что им не нравится их профессия или вид деятельности, вспоминают: много лет назад, когда я поступал в вуз, родители выбрали за меня, куда мне идти, а я в принятии этого решения не участвовал.

Бывает и другая крайность, когда родители говорят ребенку: «Выбирай сам, что хочешь», а ребенок теряется и не может сделать выбор. Здесь, как и во всем, важен принцип золотой середины: подростку очень важна опора в виде конкретных предложений или стратегий действий от родителей, чтобы он не чувствовал себя потерянным, но при этом делать выбор ребенок должен самостоятельно и осмысленно.

Поддержать, но не решить за ребенка — в этом особая мудрость родителей. Однажды Абрахам Маслоу на одной из своих лекций спросил студентов: «Кто из вас станет великим психологом?». Ребята засмущались, и никто не поднял руки. Тогда он сказал: «А кто, если не вы?». Эта очень важная педагогическая стратегия, когда мы авансируем успех, даем ребенку ощутить, что мы верим в него. Это создает у него особое переживание, что он свободен в своем пути, свободен в достижении особых высот.

Автор: Александрина Григорьева, кандидат психологических наук, клинический психолог

Бодипозитив – учимся любить своё тело

Как правило, отношение к собственной фигуре формируется телевидением, соцсетями, косыми взглядами и рекламными плакатами. Пора найти в этом списке место здравому смыслу

Бодипозитивизм - тема номер один в социальных сетях. Бейонсе, Эми Шумер, Серена Уильямс - новые иконы. Кейт Уинслет вписывает в контракты с косметическими компаниями пункт, запрещающий ретушировать ее фотографии. Модель plus size Эшли Грэм, появившаяся на обложке Sports Illustrated, заявляет, что «идеального тела не существует». В инстаграме по хэштегам #CelebrateMySize и #BodyPositive - сотни тысяч публикаций. Общий тренд можно описать словами Джиджи Хадид: «Да, у меня есть грудь, у меня есть попа, у меня есть бедра. И я горжусь этим».

Попали в сети

Казалось бы, лед тронулся, и мы, наконец, учимся любить себя такими, какие мы есть. Однако опросы среди женщин на тему их внешности вообще и фигуры в частности, которые американский журнал Self проводит ежегодно с 1989 года, показывают, что ситуация не так однозначна. Да, сегодня женщин, довольных своим телом, вдвое больше, чем в 1992 году. Но их все еще катастрофически мало - всего 14 % от общего числа опрошенных. «Я в шоке от того, насколько сильно мои вес и внешность влияют на мое настроение», - призналась одна из респонденток. При этом 85 % женщин считают, что они должны относиться к своему телу лучше. То есть мы не только не любим себя, но и мучаемся от чувства вины за эту нелюбовь. И похоже, все эти позитивные призывы знаменитостей и жизнеутверждающие теги ни на что особенно не влияют. Почему? «Люди не начнут думать и чувствовать иначе просто потому, что им так сказали, - объясняет психолог Памела Рутледж, изучающая воздействие технологий и социальных сетей на поведение. - Соцсети стали важной частью жизни. Мы видим бесконечный поток фотографий, невольно постоянно сравниваем себя с другими - и в итоге зацикливаемся на своем внешнем виде, вместо того чтобы фокусироваться на своих чувствах и способностях».

94 % женщин на вопрос «Как часто вы думаете о своем весе?» ответили «постоянно» и «иногда», согласно опросу Self 2015 года

76 % женщин ответили так же в 2014 году

При этом психологи утверждают, что сравнение с обычными людьми наносит самооценке даже больший вред, чем равнение на знаменитостей. Мы интуитивно понимаем, что звезды и модели имеют ресурсы, которых нет у нас: персональных тренеров, косметологов и диетологов. Но когда подруга подруги на селфи лучше, чем ты, невольно ловишь себя на мысли: «Со мной что-то не то. Почему я так не могу?» И далеко не всем приходит в голову, что отсутствие личного косметолога легко компенсируется наличием фотошопа, а идеальная фотография неизвестной красотки - причина всех ваших мыслимых и немыслимых комплексов - может иметь крайне слабое отношение к реальности.

Наконец, соцсети - это пространство, где не только смотрят друг на друга, но и беззастенчиво комментируют чужую внешность. И если раньше нападки и восторги доставались только знаменитостям, то теперь объектами обсуждения стали мы сами. «Я ежедневно получаю массу злобных комментариев в инстаграме, - рассказывает блогер Джордан Янгер. - Конечно, особенно обидные выпады задевают, но при этом они же укрепляют мою веру в себя и в то, что я делаю».

Два мира

Разумеется, вышесказанное не делает твиттер или инстаграм абсолютным злом. Более того, соцсеть может быть отличным источником вдохновения - главное, грамотно формировать свою ленту, подписываясь на тех, кто мотивирует, и избавляясь от фотографий, которые без конца подавляют вас. Скажем, вокруг фитнес-аккаунтов образуются сообщества, где люди задают вопросы, делятся опытом и успехами, принимают здоровую критику. Среди них инстаграм Sekta или, например, аккаунт австралийской фитнес-гуру Кайлы Итсинес, которая держит в тонусе и заряжает позитивной энергией четыре с половиной миллиона своих подписчиков. Помимо того она регулярно делает репосты фотографий в стиле «до» и «после», на которых обычные девушки демонстрируют свой прогресс в занятиях спортом, собственным примером мотивируя миллионы других начинающих физкультурниц.

82 % женщин ищут в социальных сетях фитнес-советы и вдохновение

39 % следят в соцсетях за фитнес-гуру

Мы меняем моду

«Я сильная. По-моему, это лучшее, что можно сказать о своем теле».

Алиса и Челси Миллер, модели

У меня женственные формы, благодаря им я чувствую себя очень сексуальной.

«Мы с моей сестрой Алисой очень похожи. Только я на пять размеров больше», - смеется Челси. Всю сознательную жизнь сестры воспитывают в себе позитивное отношение к телу. «Когда мне было восемь лет, я просила Алису позаниматься со мной спортом, потому что хотела быть такой же худой, как она, - вспоминает Челси. - Годы спустя Алиса как-то спросила, понимаю ли я, как часто называю себя толстой. И у меня в голове будто переключился рычаг. Как только я перестала говорить о себе в негативном ключе, поняла, что вообще-то мне нравится мое тело». В итоге счастливую и уверенную в себе девушку заметили: Челси вслед за сестрой подписала контракт с модельным агентством.

Внутри меня

«Сила заложена в нас самих. И я хочу вытащить ее наружу из каждой женщины».

Николь Уинхоффер, танцевальный тренер

«У меня не типичное для тренера тело, и сейчас я горжусь этим, - рассказывает 31-летняя Николь Уинхоффер. - Но в семнадцать лет я была одержима стремлением к совершенству, почти не ела и весила 43 кг». Спустя два года организм дал сбой: выступая с бродвейским мюзиклом, Николь набрала почти 30 кг. И только когда она перестала выступать и начала танцевать для себя, она, наконец, нашла баланс. Вселенная посылала знаки: Мадонна выбрала ее персональным тренером, Стелла Маккартни предложила представлять свою линию для adidas. Сейчас у Николь собственная танцевальная студия в Нью-Йорке, где каждое занятие она заканчивает напутствием: «Любите себя».

На своем месте

«Идеальное тело - то, в котором вам комфортно».

Джордан Янгер, автор книги Breaking Vegan

Двадцатипятилетняя звезда инстаграма Джордан весит на 10 кг больше, чем два года назад. Тогда она начала вести инстаграм под ником Blonde Vegan. За красивыми фотографиями и счастливыми хэштегами она прятала орторексию - ненормальную фиксированность на правильном питании. «Чтобы поддерживать ощущение «чистоты и легкости», я даже пыталась месяц питаться одними соками», - вспоминает Джордан. Все поменял случайный разговор с другом, который открыл ей глаза. Джордан обратилась за помощью к психологу, избавилась от запретов в питании, переименовала инстаграм в Balanced Blonde, пробежала Лос-Анджелесский марафон. «Теперь, когда я смотрюсь в зеркало, я больше не думаю о том, толстая я или худая. Я сильная, подтянутая и способна пробежать 42 км. Что может быть прекраснее?»

Сюжетно-ролевые игры для всей семьи

– Я не умею играть с детьми, – призналась мне однажды мама двух девочек-погодок, – а играть вдвоем у дочек еще не очень хорошо получается. Лото, пазлы, занятия по развивающим пособиям – это легко. Но дети просят играть в зайчиков, воображать, что мы пираты или принцессы. А я никак не могу придумать что-то интересное, получается скучно.

– А если ничего не придумывать, – предложила я, – а поиграть в знакомые жизненные ситуации, с которыми мы сталкиваемся каждый день: ходим в магазин, поликлинику, принимаем гостей, путешествуем, сдаем вещи в ремонт.

И мы буквально за несколько минут сочинили 15 простых сценариев сюжетно-ролевых игр, в которые можно играть всей семьей и никакого «велосипеда» при этом не изобретать. Героями игр могут быть члены семьи, а могут – игрушки, за которых говорят взрослые и дети. Игровым реквизитом может выступать любая вещь, имеющаяся в доме. Для развития воображения даже лучше, если предметы-заместители исполнят роль подлинных вещей (палочка станет термометром, маленькие листочки – деньгами, а обувная коробка – кассой).

Детский сад

Что нужно: фигурки на роль детей, родителей, воспитателя, нянечки, музыкального руководителя, учителя физкультуры.

Что делать: проиграть традиционный день в саду. Родители приводят детей в группу, дети снимают верхнюю одежду и переобуваются, прощаются с родителями. Затем малыши идут на зарядку, завтракают, воспитатель проводит с ними занятия и организует игры. После второго завтрака все идут на прогулку. И далее игра идет по установленному режиму дня: обед, тихий час, полдник, игры, вечерняя прогулка и встреча родителей.

Почему это здорово: игра способствует адаптации ребенка к детскому саду, дает представление о режиме дня. Для детей, которые уже привыкли к садику, это возможность рассказать родителям, что происходит, пока вы не видитесь. Именно в игре вы услышите, как разговаривают воспитатели, как общаются между собой дети, какие возникают сложные ситуации и поможете решить эти проблемы в игровой форме.

Гости

Что нужно: набор посуды и столовых приборов, продукты, игрушки-гости.

Что делать: ребенок по телефону приглашает гостей на обед, назначает время и приступает к приготовлению первого, второго и десерта. Красиво сервирует стол, рассаживает гостей, поддерживает беседу, меняет блюда. Гости, пообедав, благодарят хозяина за вкусную еду и прощаются.

Почему это здорово: дети учатся гостеприимству, сервировке стола и дружелюбному отношению к другим людям.

Магазин

Что нужно: витрина (строится из кубиков или лего-деталей), продукты (набор пластиковых муляжей, продукты, вырезанные из цветной бумаги или слепленные из пластилина), фигурки кассира, грузчиков, продавцов, покупателей, бумажные деньги, ценники.

Что делать: грузчик выгружает товар, привезенный в магазин. Продавец аккуратно раскладывает товар на витрине и расставляет ценники. Покупатель приходит в магазин, выбирает продукты, складывает их в тележку, выгружает продукты на ленту. Кассир считывает штрих-код, называет сумму покупок, берет деньги у покупателя, выдает ему сдачу и чек.

Почему это здорово: дети учатся считать, вести себя в общественном месте и разбираться в процессе покупки.

Школа

Что нужно: парты (кубики), доска (лист бумаги), фигурки, исполняющие роли учеников и учителя, тетради, письменные принадлежности.

Что делать: звенит звонок, учитель проводит несколько простых уроков: математика, рисование, чтение, физкультура. На каждый урок отводится пять минут. Между уроками устраивается перемена, во время которой дети общаются друг с другом и играют в игры.

Почему это здорово: многие дети хотят поскорее вырасти, чтобы пойти в школу. Эта игра позволит им почувствовать себя немножко старше и даст им представление о школьном распорядке дня. Расскажет, как важно умение слушать, отвечать на вопросы и выполнять задания учителя. Покажет, как работать в коллективе и заводить дружбу.

Врач

Что нужно: игрушки-пациенты, фонендоскоп, градусник, флаконы от лекарств, шприц без иглы, бинт, карточки пациентов, любые безопасные предметы, которые могут выполнять роль заместителей больничного инвентаря.

Что делать: открывается лесная больница, образовывается очередь из плюшевых зверей к доктору. Врач выслушивает жалобы, задает вопросы, смотрит горло, слушает больного фонендоскопом, проводит лечение или выписывает рецепт.

Почему это здорово: дети узнают о профессии врача, а чем больше знаний – тем меньше страха перед походом в поликлинику. Также они учатся быть отзывчивыми, заботиться о том, кто плохо себя чувствует.

Мастерская

Что нужно: игрушечный или, что еще лучше, настоящий набор инструментов.

Что делать: чинить любую поломку в доме (воображаемую или настоящую), отвозить игрушечные машины в автосервис.

Почему это здорово: ребенок учится исправлять ошибки, налаживать сломанные вещи, овладевает навыками обращения с инструментами.

Цирк

Что нужно: арена цирка (круглый поднос, картонный круг), фигурки зрителей, животных и цирковых артистов.

Что делать: зритель покупает билет, приходит в цирк, занимает место, указанное в билете. Ведущий объявляет номера программы. Начинается представление: гимнасты кувыркаются, обезьянки ездят верхом на лошадях, мишка катается на велосипеде. Зрители аплодируют артистам. В антракте они прогуливаются по цирку, фотографируются, покупают в буфете что-нибудь вкусное.

Почему это здорово: с помощью игры можно подготовить детей к посещению цирка в первый раз, вызвать интерес к этому виду искусства и к работе цирковых артистов.

Автобус

Что нужно: стулья, руль, игрушки-пассажиры.

Что делать: из стульев строится ряд сидений, распределяются роли водителя и пассажиров. Водитель объявляет остановку, в салон входят новые пассажиры, платят контролеру за проезд, получают билет, на нужной остановке выходят из автобуса.

Почему это здорово: ребенок получает понятие о езде в общественном транспорте, может меняться ролями и играть то водителя, то пассажира, во время поездки запоминаются разные географические названия.

Парикмахерская

Что нужно: зеркало, игрушечные ножницы, куклы, флаконы из-под косметики, расчески, фен, заколки и бантики.

Что делать: парикмахер накрывает спину клиента полотенцем, моет ему голову, расчесывает волосы, делает стрижку, сушит волосы феном, делает прически с помощью заколок и бантиков.

Почему это здорово: дети узнают о профессии парикмахера, учатся вежливо благодарить за услугу, которую им оказали и, конечно, учатся наводить красоту.

Дочки-матери

Что нужно: куклы, мягкие игрушки, коляска для прогулок, ванночка, предметы домашнего обихода.

Что делать: «мама» кормит, купает, причесывает, водит на прогулку своего «малыша». Родитель может побудить ребенка разговаривать от лица куклы, одушевлять ее, говорить, что малыш проголодался или ему пора спать, давай начнем его укладывать. Также в силах родителей вносить разнообразие в игру, предлагая новые ситуации: у малыша заболело горло, давай сводим его к доктору или он не может уснуть, споем ему песенку.

Почему это здорово: ребенок учится заботиться о ком-то, перенимает родительские привычки, получает знания об элементарных навыках ухода за малышами.

Стройка

Что нужно: строительная техника различного назначения, фигурки строителей, кубики.

Что делать: строить дом. Экскаватор выкапывает котлован для фундамента, бульдозер выравнивает площадку, фундамент заливается бетоном, строители по кирпичику возводят новый дом.

Почему это здорово: ребенок получает знания о процессе строительства, узнает, для чего нужны разные машины, видит готовый результат.

Дракон и принцесса

Что нужно: щит и меч, место замка принцессы, место пещеры дракона.

Что делать: дракон нападает на принцессу и уносит ее к себе в пещеру. Рыцарь спасает принцессу, но сначала он должен узнать, чего боится дракон: меча, огня, воды, щекотки…

Почему это здорово: это активная игра, играть в нее можно и нужно на улице, дети бегают, двигаются, шумят и выдумывают разные способы, как справиться с драконом.

Почта

Что нужно: газеты, журналы, конверты, посылки, сумка почтальона, «дом» из нескольких квартир.

Что делать: работники почты сортируют корреспонденцию по номерам квартир. Почтальон кладет газеты и письма в сумку, заходит в нужный дом и раскладывает почту по ящикам. Если есть письмо или бандероль, почтальон звонит в дверь, уточняет имя и фамилию получателя, просит расписаться в уведомлении и отдает письмо или посылку.

Почему это здорово: дети узнают о профессии почтальона, учатся сортировать предметы.

Сказка

Что нужно: фигурки персонажей, сделанные из любого материала.

Что делать: проиграть от начала до конца сюжет полюбившейся ребенку сказки.

Почему это здорово: в сказки можно начинать играть с самыми маленькими, годовалыми малышами, в это время они уже узнают многих зверей, а ваши меняющиеся интонации помогут детям без труда выучить, как говорит тот или иной зверь. Плюс сценарий у вас всегда под рукой, а точнее – в книге.

Аэропорт

Что нужно: игрушечные самолеты, помещение аэровокзала, фигурки работников аэропорта, стюардессы, пассажиров.

Что делать: пассажиры приезжают в здание аэровокзала. Регистрируют и сдают багаж, показывают билеты, проходят через металлоискатель, отправляются в зал ожидания, а затем приглашаются в салон самолета. Пассажиры пристегиваются, самолет взлетает, во время полета стюардесса приносит напитки и еду. После посадки и выхода из самолета пассажиры получают багаж в здании аэропорта.

Почему это здорово: дети знакомятся с ходом воздушного путешествия, что особенно актуально перед предстоящим полетом. Во время игры можно проиграть возможные ситуации и способы их решения: закладывает уши – нужно попить воду или пососать леденец, хочется в туалет – нужно пройти в конец салона.

Главное даже не то, что сюжетно-ролевые игры чему-то учат детей, хотя это тоже важно. Самое главное – восторг от простой игры и возможность весело провести время всей семьей

О чём молчат беременные

Люди очень любят обсуждать будущее материнство и все те трудности, радости и странности, которые оно несет. И все равно нередко ведут себя так, словно будущие мамы — это существа с другой планеты, об особенностях жизни которых ничего не известно и на которых обычные правила поведения не распространяются

1. Беременность — не повод для окружающих забывать приличия и вести себя бесцеремонно.

Например, трогать беременную без спроса за живот. Это не пирожок на шведском столе, его нельзя хватать, когда заблагорассудится. Это все еще часть чужого тела, а не общественное достояние. Хотите потрогать — спросите (я все равно не разрешу).

2. Ради Бога, воздержитесь от комментариев о том, как выглядит моя фигура.

- Вот это живот! Похоже, у тебя близнецы.

- Судя по форме живота, это, наверное, мальчик!

- Какой у тебя срок — уже восемь месяцев?! Я бы даже не догадалась, что ты беременна, если бы не знала!

Некоторые люди считают, что будущую маму можно обсуждать, как зверушку в зоопарке: «Ого, вот это хвост! А уши-то какие, смотри. И пузико розовое». Вы удивитесь, но никому неприятно, когда люди высказываются по поводу его тела — будь то любопытные друзья, родственники или чужаки в поликлинике.

3. Нет, я не хочу слушать о том, как кошмарно прошли роды у вашей знакомой.

Что? У нее 86 часов длились схватки, а потом ей пришлось экстренно делать кесарево, причем оперировали стюардесса и ветеринар на складе продмага в богом забытой деревеньке при помощи пластиковой ложки, используя водку для стерилизации и анестезии?

Нет, мне не надо этого знать.

4. Не говорите мне: «Ой, как круто! Ты можешь есть все, что хочешь!»

Это не так. Миф о том, что беременность — это сумасшедший 9-месячный марафон по пожиранию всего, что душе угодно, должен быть развенчан. Я, конечно, сделаю сейчас сенсационное сообщение, но в первые месяцы беременности многие женщины страдают от токсикоза и их слишком сильно тошнит, чтобы нормально есть.

А еще внутри вас растет ребенок, который занимает все больше места, и вы не можете себе позволить набивать желудок до отказа. И хотя у некоторых женщин появляется непреодолимая тяга к странной еде, другие на нее даже смотреть не могут и готовы убить того, кто вытащил из морозилки сырого цыпленка (Убери! Я не могу это видеть!).

И даже если будущая мама чувствует себя хорошо, она не должна объедаться булками. Врачи говорят: если у вас нормальный вес, вам не нужны дополнительные калории в первом триместре. Во втором триместре рекомендуется получать 340 дополнительных калорий в день, в третьем — около 450.

5. Беременность — это безумно утомительно.

Так что не жалуйтесь, что вы засиделись в гостях до часу ночи, а потом встали на работу к 9. Вам не пришлось каждые полчаса на протяжении всей ночи поднимать свое распухшее, ноющее тело с кровати, чтобы сходить в туалет, так что вы не представляете, что такое «устать и не выспаться».

6. Пожалуйста, оставьте при себе свое бесценное мнение по поводу эпидуральной анестезии, кесарева сечения, грудного вскармливания, домашних родов и т. п.

Наверняка у вас есть интереснейшая и убедительная точка зрения по поводу любого из этих противоречивых, горячо обсуждаемых вопросов деторождения. Меня слишком тошнит от вида сырого цыпленка, чтобы слушать.

7. Я хочу писать даже тогда, когда я только что это сделала.

Так что войдите в положение, уступите место у прохода или позвольте воспользоваться туалетом для сотрудников. Люди считают, все дело в том, что малыш давит на мочевой пузырь. Это тоже верно. Но на самом деле постоянная тяга к мочеиспусканию начинается рано, в первом триместре, еще до того, как живот подрос. Поэтому, пожалуйста, даже если женщина еще на том сроке, когда «ничего не заметно», не стойте на ее пути в туалет.

8. Да, мы хотим сесть в транспорте.

В метро часто слышишь шепоток: «А что, если она не беременна?» Не переживайте: вы всегда можете предложить, а она всегда может ответить: «Нет, спасибо». Лучше уступить место даме с лишним кусочком тортика в желудке, чем не уступить той, что ждет малыша. В этом положении наконец-то сесть — это такое облегчение, какое посетителю самого потрясающего спа даже и не снилось.